第5回 昭和の夫婦

公開日:2018年1月24日 15時52分

更新日:2023年8月21日 13時05分

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

沢さんは76歳で高血圧と糖尿病で私の外来へ通院している。

長い間看病をしていた夫が1年前に亡くなり今は一人暮らしである。

夫は6歳年上で、糖尿病と高血圧で1980年から2000年までの間私の外来に通院していた。

私は、週に1回陸運会社に敷設された港の近くの診療所へ勤務していた。

1980年代の中ごろの日本は好景気に沸いていた。夜の町は接待の客で溢れていた。陸運会社にも金が余っていた。私の上司であった内科の教授と陸運会社の社長が出合ってできた施設であった。

診療所には社長の紹介で集まった企業の社長や役員が多かった。どこの会社も威勢がよくて患者のほとんどが生活習慣病であった。

沢さんの夫もその中の一人でテレビの製造会社の専務であった。

年齢は50歳代の初めで、髪は薄く、額は広くて、赤ら顔であった。そして見かけによらず善人であった。

名古屋ドームの中日ドラゴンズの年間の指定席券を持っていて巨人との試合のチケットを私にプレゼントしてくれた。巨人戦のチケットを手に入れるのは困難な時代であった。

テレビを世界中に売りまくる優秀な企業戦士であった。義理、人情や勇気を大事にする人に見えた。高度成長の時代で「会社はあっても個人はない」社会であった。

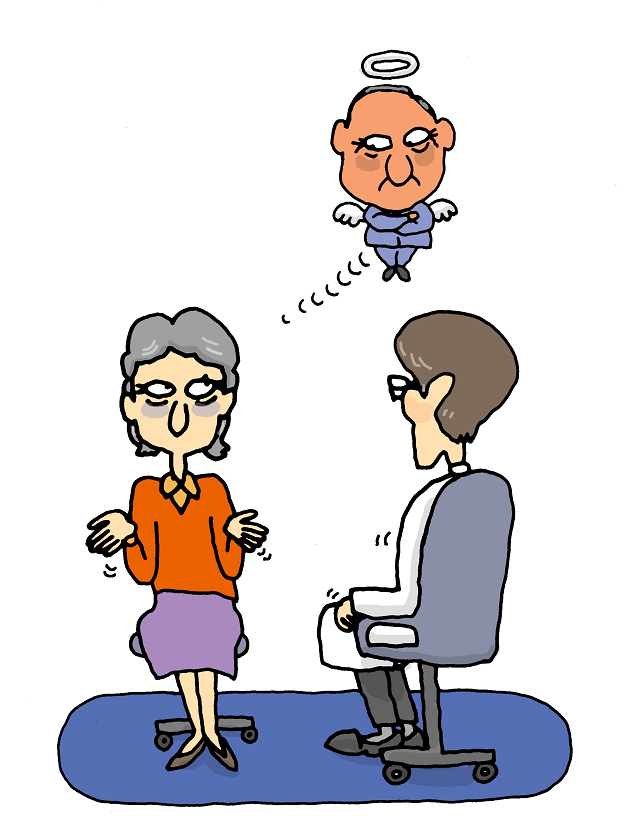

表情は攻撃的で大袈裟で、例えば「あいつが」と言いながら両手を広げて妻のことを「まるでトドだね」と言った。言いながら嬉しそうな顔をしていた。

家を守り子供を育てるのは妻の役割であると確信しており、妻を顧みることはなかった。それは彼に特別なことではなくて内科の教授も陸運会社の社長もそして私も同じであった。

彼は社会情勢を分析することを得意としており、しゃべり終わると私や看護師が「お大事に」と言う前に「それではお大事にします」と自分で言って診察室を出て行った。

1990年代の終わりに「私のツレを診てやってくれませんか」と言って妻を連れてきた。妻が健康診断で高血圧といわれたのだった。

彼は妻のことを「愚図でのろまな女」と語っていたが、目の前にしてみると色白で上品な顔立ちの美人であった。外来に通い始めると知的で優しい女性であることは直ぐに分かった。彼が妻のことを口先ではぼろくそに言うが内心では誇りにしていたことがよく分かった。

2000年に入り、景気は下向きになり始めたころから私はその診療所へ行かなくなった。

妻が再び私の外来に現れるまで彼らの消息に出会うことはなかった。

私が国立大学を退官後に勤め始めたクリニックへ妻が表れたのはそれから10年後であった。

彼女は夫のことを時折主人と言い、多くは旦那と呼んだ。

「主人は1年前に亡くなりました。ひどい旦那だったわ」というように。

以下は沢さんの妻の独白である。

私たちお見合い結婚だったんですよ。旦那のお義母さんは強引な人でね、無理やり結婚させられちゃったの。

私は外出するといつも早く家に帰らないと、旦那に叱られると思って暮らしてきたわ。

旦那は酒飲みで自分のことしか考えていない人で、私は踏みつけられてばかり。

不景気になるとね、機嫌悪くなって、わけも無いのに私を怒るの。

どういう運命かしらってお義母さんを恨んだわ。

それでも生きていれば、そのうちにいいことがあると思ってきたけど、何にもいいことなかったわ。

5年前に旦那が脳梗塞になったのよ。半身不随になっちゃって、体が動かないからいつもいらいらしていた。言葉もどんどんひどくなってね、怒鳴るのよ。「ばばーばばー」って。

私だってすぐに血圧は上がるし不整脈が出たんですよ。

旦那なんか早く死んじゃえって思ったわ。

私だっていつ死ぬかわからなかったのよ。

それがねー。主人が1年前に死んでから、何もする気にならないの。

家へ帰って「お風呂入れたーー」って声を出してみて返事がないと「あーいないんだって」思うの。

お風呂入れたりご飯作ったりする気にならないの。

「誰かのため」って思えばなんでもできたんだけどねー。

愛し合ってなんかいなかったのに、あんな主人でも「誰かのため」って思っていたんですね。

この世は無常ですね、センセ!!

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943 年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007 年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで ―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中で」(いずれも風媒社)など著書多数