第20回 依存する者とされる者の不幸

公開日:2019年4月26日 11時36分

更新日:2023年8月21日 13時00分

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

私は6年前に食道がんになり、抗がん剤により治療したが、その副作用で骨が弱くなっていた。

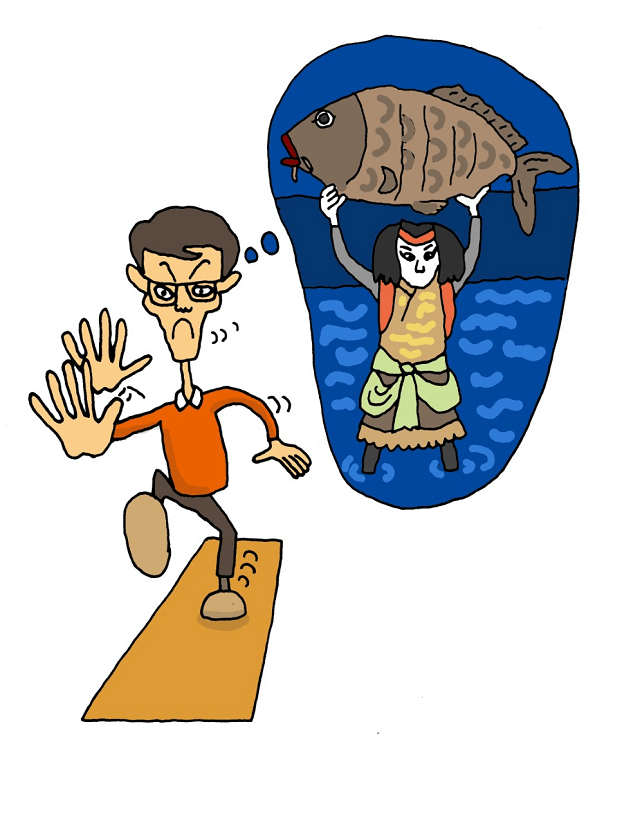

食道がん発症から2年が経過した2015年の夏の夜のことだった。NHKで市川染五郎がラスベガスで歌舞伎を演じる密着特別番組があった。染五郎が鯉を頭上に掲げて大見得を切った。それを見た私はその真似をして妻に見せた。

大股を開いて右足を床にたたきつけた。その瞬間に全身の力が抜け床に崩れ落ちた。右膝に激痛が走り、立つことができなくなった。

妻の助けを借りて立ち上がったが右足を床につけても全身を支えることはできなかった。

大腿骨頸部骨折であった。

歩くことはもとより立つことすらできなくなった。

その瞬間を境にして私の世界は変った。

肉体の損傷は瞬時に人を異次元の世界に放りだす。

なにげなく行われていた些細な行動ができなくなった。

数分前までできていたことが途方もなく重い課題としてのしかかった。

移動は床を這うことでしか達成されなかった。

2メートル先のトイレへ行くのさえ絶望的な難事業になった。

室内灯をつけることも、カーテンを自分で開けることもできない。

固定電話に辿りつくのも無理であった。

テレビのリモコンがソファーにあると取りにいけない。

郵便物を取りに行けない。チャイムが鳴って玄関に人が来ても出て行けない。

居間はとてつもない遠方になった。

歩く機能を失うと、リモコンと携帯電話とインターネットが頼りであった。

ベッドの上だけが私の支配できる全ての世界になった。

電気機器の故障が不安を駆り立てる。テレビがつかなくなると異常に不安になる。

正岡子規は「病牀六尺(びょうしょうろくしゃく)」で病床での様々な感想を、死の二日前まで凄絶に綴ったが、私が身の回りのこれらの機器類を手放せば容易に明治時代の子規の世界に戻ったはずだ。

その危機はいつでも出現する。電池がなくなれば、停電になれば全てが終わりだ。

文明の発達が人類の寿命の延長にいかに役立ったか身を持って体験することになった。

私の人生の最大の不祥事であった。

私の日常は完全に断ち切られた。

それまでは、しでかした不祥事は自分で埋め合わせてきたつもりであった。

少なくとも手も足も出さずに放置してきたことはなかった。

しかし今回は、予定されていた外来診療、講義、会議などの私に課せられた仕事を全て誰かにお願いするしかなかった。

恩返しの機会は訪れそうもないというのに。

犯してしまった不祥事の跡始末ができない。

身体に障害を負うということはそういうことなのだ。

幸い私の骨折は手術もせずに治ったが、それは老化の体験でもあった。

依存する者の不幸と依存される者の不幸は、いつでも、どこでも、ふいに襲ってくる。

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで ―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中で」(いずれも風媒社)など著書多数