認知症になっても安心して暮らせるまちをめざして―トータル支援パスで高齢者の思いをつなぐ―社会福祉法人野の花会(鹿児島県南さつま市)

公開日:2019年12月27日 10時00分

更新日:2019年12月27日 10時00分

医療・介護情報共有で高齢者の尊厳ある生活を支援

「たとえ認知症になっても安心して暮らせるまち」をめざして、社会福祉法人野の花会では、医療と介護の情報を共有する認知症連携支援パスを作成し、連携システムを運用している。これを「トータル支援パス」という(以下、支援パス)。

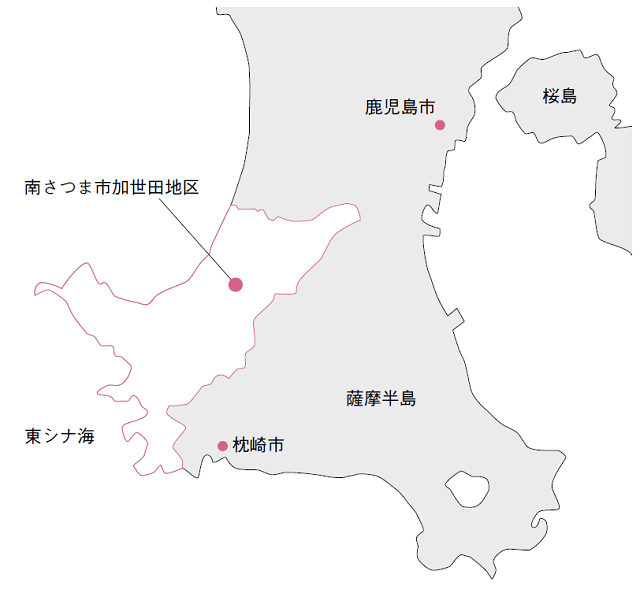

野の花会がある鹿児島県南さつま市は、薩摩半島の南西部に位置し、2005年に加世田市、金峰町、笠沙町、大浦町、坊津町の1市4町が合併した。高齢化率は36.9%(2015年)と全国高齢化率平均26.0%を大きく上回る。独居高齢世帯も多く、限界集落も有する(図)。

野の花会は、「あなたを生涯支えます」を目標に南さつま市加世田地区と鹿児島市で、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、リハビリクリニック、グループホーム、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム介護付きなど9施設38事業を展開して、地域の高齢者の生活を支えている。

1987年の法人設立当時、地域の認知症の拠点施設としての開設許可を受け、介護予防事業から重度者の介護を支援していく中での大きな課題が、「本人と家族の思い」を尊重するトータルケアだった。もともと27年前(創設時)から「抑制・拘束なし」のケアを当たり前とし、1997年には特養併設のクリニックで専門外来の開設、認知症予防教室や無料相談会(今でいう認知症カフェ)の開催、2010年の日中オムツゼロ達成など、尊厳ある多くの介護に進取的に取り組み、地域への発信・啓発も行ってきた。

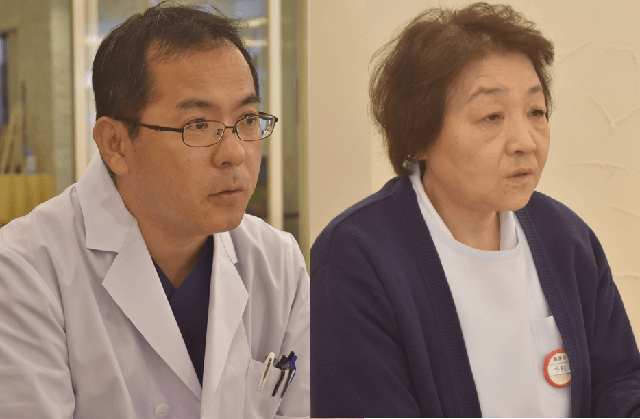

一方、認知症の本人と家族の思いを尊重することについて、吉井敦子・野の花会理事長(写真1)は、「認知症の方は、治療を受ける医療機関が変わるたびに同じ検査や聞き取りで、苦痛を強いられることがあり、入院するなど環境が変わると症状が悪化してしまうケースもありました。地域の医療・保健、介護が情報を共有し連携することで、1人ひとりの尊厳ある生活を支えていきたい。そのような思いが支援パスの構築につながっています」と話す。

支援パス開発に向けて運営委員会が発足

2008年から約3年間、ニッセイ財団の高齢社会先駆的事業の助成を受け、支援パスの構築にあたった。支援パスの開発に向けて、同法人が中軸となった運営委員会が発足。日本社会事業大学大学院教授(当時)の今井幸充医師(和光病院院長、日本認知症ケア学会副理事長)をアドバイザーに、鹿児島国際大学、県立薩南病院、行政機関、協力病院医師・看護師、NPO法人、施設地域のケアマネほか、多くのコメディカル、地域住民代表などの協力を得て、3年間で7回にわたる運営委員会を開催し、パスの様式の検討を行った。

この支援パスには医療・介護の専門職の視点はもちろんのこと、地域住民の声が反映されていることが特長として挙げられる。地域住民へのアンケート調査とヒアリングには、鹿児島国際大学大学院の高木邦明教授とゼミの学生らの協力を得て、認知症の方が地域でどのように暮らしているか、どのようなことに障害を感じているのか、地域の実態調査を行った。

「1番多かったのは、『言葉がうまく伝わらないので、本人が何をしてほしいのか介助者、介護・医療側に伝えられない』という声。このため1人ひとり思いや生活のようすが伝わる支援パスにしようと何度も話し合い、最終的に10枚の様式になりました」と話すのは同法人アルテンハイムリハビリテーションクリニック本町の理学療法士の楠元寛之さん(写真2)。

野の花会では、平成21年9月の認知症サポーター養成講座や厚労省局長・県課長・地域医師・市民・コメディカルによる認知症に関するシンポジウムを開催し、地域への認知症の啓発活動にも力を入れてきた。こうした取り組みが住民の支援パスへの理解につながった。「思いを歪められたくない。認知症になったときにはパスを使ってほしい」という住民の期待の声も多くあったという。住民の理解と関係機関の協力を得て、2011年、支援パスのシステム運用を開始した。

支援パス使用には、開発当初から個人情報の管理が課題となっていた。そこで野の花会は、地域貢献の1つとして協力機関に専用端末を配布し、情報入力をすべて専用端末から直接行っている。情報はクラウドで管理し、3重のセキュリティで個人情報の保護にあたっている。ネットワークを使うことで情報共有にかかる時間が短縮され、適切かつ迅速なサービスの提供にもつながっている。

生活のようすと本人の思いを中心に構成された支援パス

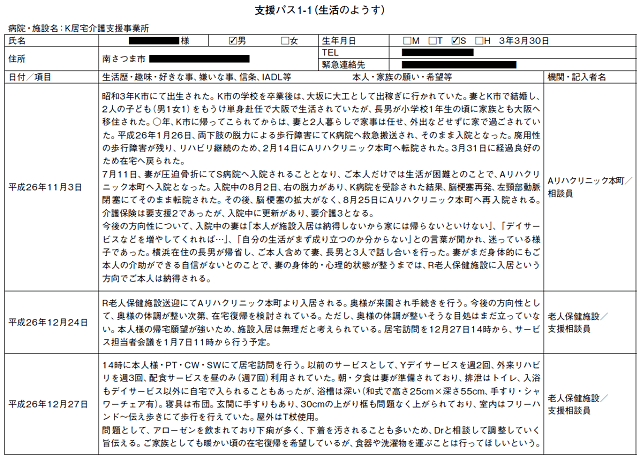

支援パスは、「基本情報」「サマリー」「ケアマネ連絡表」の3部、計10枚で構成されている(表)。

「基本情報」(4ページ)は、1人ひとりの生活のようすを記載。生活歴、趣味、IADL、本人・家族の希望、家族の構成や連絡先、既往歴や介護保険情報が含まれる。

「サマリー」(3ページ)は、病院と施設間の情報共有シートとして、看護・介護情報提供書や各種サマリーの代用として使用されている。ケアの方法、病状、排泄状況のほか、1日の生活のリズムや本人・家族の意向が含まれているのが特徴である。

「ケアマネ連絡票」(3ページ)は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが把握している生活全般の状況を記載。在宅時の状態、入院入居前の状態、在宅生活を継続するための条件などの情報を記載。病院や施設では個々の自宅での様子を把握するのはむずかしいため、貴重な情報となる。

「最初のページに基本情報や意向欄を設けたのには、こだわりがあります。病院のサマリーのように病名が先に入ってくるのではなく、どのような生活をされてきたのか、どういった経緯で施設に入居されたのか、その流れと生活のようすを記すことで、ご本人・家族の思いを大事にしたかった」と楠元さん。生活のようすが最初のページにあるのはすべての職種に好評だという。

支援パスを活用している現場の声

支援パスを使用する現場の皆さん(写真2、3)の声を伺ってみた。「施設から在宅復帰するにあたり、何が達成できれば家に帰れるのかを支援パスに記載することで、現場スタッフの達成感につながり励みにもなり、意識共有ができていい」と生活相談員の黒瀬義央さん。

「認知症の症状が出現してからでは、介護・医療サービスの選択はむずかしい。症状が進む前のご本人の希望を支援パスから知ることができるので、ケアプラン作成の際にとても参考になる」と話すのは居宅介護支援事業所ケアマネジャーの林栄治さん。

「支援パスから排泄状況などを知ることができるのは、病院の看護師にとって重要。排泄は自立できるのに、おむつのまま寝かせきりは、認知症の症状悪化につながりやすい。寝たきりだと思われていた方が、施設では歩くことができた、排泄は自立できたという情報がパスから伝わることで、医療の現場は大きく変わる」(楠元さん)

クリニックの看護師の花岡久代さんは「野の花会は、"介護ができないと看護ができない"という考え。看護師はみな"介看護"の意識で従事している。パスの情報があれば、二重の検査で患者さんに負担をかけずに済む。患者さんの基本情報を知ることで心の面のケアにも役立つ」と語る。

支援パスの協力病院の南さつま中央病院副院長・前田正彦医師は、「医療以外の部分の生活のようすが1番に目を通す部分。患者さんを病気だけを通して診るのではなく、患者さんの生活背景が見えるのは全然違う」

同病院看護師の今村美穂子さんは、「夜間の施設からの入院の際、支援パス、特に家族の情報が役立つ。夜勤で人数が少ない中、いかに短い時間で正しい情報を得るかはとても重要」とそれぞれ支援パスを高く評価する。

支援パスをさらに広めることが今後の課題

現在、専用端末を使用して情報共有をしているのは、野の花会の6事業所と協力病院の南さつま中央病院、同法人内のリハビリクリニック。パスの共同研究開発には、県立病院の当時の婦長や開業医およびナース、行政などの協力を得たが、端末導入を躊躇する機関がまだ多いのが現状だ。端末を導入していない機関には、紙ベースの支援パスで連携を行っているが、今後は行政や市全体の医療機関とシステムで情報共有を図っていくことが課題だ。

支援パス導入を決めかねる理由として1番多いのが、個人情報流出などの懸念である。クラウドでデータを管理しセキュリティ強化を図っているが、導入にはなかなか理解が得られないのが現状だという。また、看護サマリーなどに加えて、さらに支援パスへ記入することへの業務負担も挙げられる。南さつま市においては、夜間に診る医師も少ない状況が続いているが、「医療・介護連携というよりは、"治療"が主となりがちで、システム導入へ理解が得にくい面もある」と楠元さんはいう。

吉井理事長は、「支援パスは高い評価をいただいていますが、広めていくのはこれからです。地域の医療機関にリーダーシップを取ってもらえるようになれば、支援パスはさらに普及し、行政の参画も得られるようになると思います。これからは医療を中心に、看護、介護、福祉、行政、住民(家族)が協力して地域包括ケアを実現しなくてはなりません。そのためにも認知症トータル支援パスは欠かせません。

南さつま市は独居高齢者も多く、家で最期を迎えたいという人がほとんどです。地域で在宅の看取りまでを実現するには、医療と介護の連携が必須なのは周知のこと。支援パスでご本人の思いとケアをつなぐことができれば、お年寄りもご家族も、市民全体が豊かな終末期を過ごすことができると思うのです」と語る。

支援パスは国が進める医療介護連携ツールの先駆け

支援パスの普及に関しては、明るい兆しもある。「今は電子カルテで在宅や病院がネットワークでつながっていく時代。2015年8月には厚労省からITを用いた遠隔診療の活用を認める通達が出されました。遠隔の服薬指導やネット処方も進んでおり、今後、医療はどんどんITで情報共有の時代になっていく。支援パスもその流れに乗ればさらに広まるのではないか」と前田医師。

さらに、新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)では、「医療・介護等の有機的な連携の推進」が掲げられ、「医療・介護連携のマネジメントのための情報連携ツールの例を提示」とある。平成27年度の老人保健健康増進等事業では、「認知症医療介護連携・情報共有ツール」の開発を行った。今後、厚労省は医療介護連携の情報共有ツールのひな形を示し、各自治体や関係機関へ広く周知していく予定だ。野の花会の「トータル支援パス」は、まさに厚労省が進めている医療介護連携ツールの先駆けとなる取り組みである。

吉井理事長の印象的な言葉があった。「医療に"明日"という言葉はない。命に関わるのだから、明日ではなく"今"すぐやらなくてはならない。同じように、福祉にも素早い対応が求められています。医療も福祉も行政も意識を変えなければならない時がきています」

2025年には認知症の人が約700万人(高齢者の約5人に1人)になると見込まれる。新オレンジプランには「認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことができるような環境整備が必要」とある。2025年まで10年を切った今、認知症の人が安心して地域で暮らすことのできる環境づくりが急がれる。

(2016年4月発行エイジングアンドヘルスNo.77より転載)

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌Aging&Health No.77