「ピンチをチャンスに」震災をきっかけに地域の再生をめざす(宮城県本吉郡南三陸町)

公開日:2018年6月14日 13時43分

更新日:2019年2月 1日 15時40分

災害直後に優先したのは医療の「質」より「公平性」

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、岩手・宮城・福島の3県を中心に多くの被害がもたらされた。警察庁によると、死者1万5,883人、行方不明者2,671人と報告されている(2013年6月10日現在)。

宮城県の南三陸町もその被災地の1つ。南三陸町は県の北東部に位置し、太平洋に面するリアス式海岸特有の優れた景観を持つ。当時、人口は約1万8,000人であったが、15m以上の大津波が襲い、死者・行方不明者は約800名、建築物被害は3,300戸以上にも上る甚大な被害を受けた(写真1)。このほか、町内の中枢部分(町役場・警察署・消防署・商店街・銀行など)をすべて失った。医療機関も津波の被害を受け、公立志津川病院(126床)を含む開業医6施設が一瞬にして壊滅し、町内の医療機能が完全にストップした。

公立志津川病院副院長・西澤匡史氏は、被災直後から町内最大規模の避難所である総合体育館「ベイサイドアリーナ」に入り、避難者の診療にいち早く当たった(写真2)。当初は一人で400人近くを診療する日もあった。また、すべての医療機関が被災していたことで、薬や医療器具、聴診器すらない状況での診察を余儀なくされた(写真3)。

震災後は薬剤がない状態が続き、4日目に薬剤をわずかに確保したものの十分ではなく、全員に震災前と同量の薬を渡すことができなかった。そのとき、西澤氏は医療の「質」よりも「公平性」を重視し、診療に当たった。たとえば、血圧の薬を4種服用している人に対しては、まず1種類を処方し経過を見る。そして、経過が安定しない場合には処方薬を増やすなどの対応を取った。

「薬を減らすことで医療の質を下げる可能性がありましたが、それよりも全員に等しく必要最低限の薬を渡すことがより重要でした」と西澤氏は話す。いつ薬が供給されるかわからない状況の中で、大きな混乱を招かないための判断であった。

震災から5日目以降、全国から駆けつけた多くの医療支援チームによって、地元医師らの負担が徐々に緩和されるようになった。その頃、西澤氏は「南三陸町・医療統括本部責任者」に就き、医療支援チームの割り振りなどを一手に引き受けることとなった。

震災後、わずか10日で医療支援チームが町内で充足するようになり、イスラエルの医療チームの支援によってプレハブ6棟の建設のほか、彼らが自国から持ってきた医療機器が設置されるなど、検査ができる環境が整えられた。こうした支援により、震災後1か月で地元医療機関の再開にこぎつけた。

医療支援の完全撤退で地域の自立を促す

2011年3月下旬、西澤氏が次にめざしたのは「医療支援の縮小・撤退」であった。早期に支援を撤退させる理由について西澤氏は、「被災前から慢性的な医師不足に悩んでいた地域に、被災後、医療支援チームがたくさん入ることで、医師が間近にいるといった夢のような状況に一変しました。しかし、夢はいつまでも続くわけではなく、いずれ支援チームはいなくなり、元の医師が不足している現実に戻ります。そして、その期間が長ければ長いほど寝覚めが悪くなります」と話し、夢と現実の落差が激しければ、地域医療の再生、自立への足かせになってしまうことを指摘。

当時、西澤氏は避難所で生活する人々(以下、避難者)に"依存心の芽生え"を見て取り、危機感を感じたという。全国から多くの支援物資が届くようになった頃から避難所のトイレ掃除やゴミ捨てなど、自分たちでやらなくてはならないことをボランティアに任せてしまうような人が出始めた。また、無料で食事や物資が提供されることを知ると、われ先にもらおうと列をつくる光景も見られるようになった。

しかし、家族や家を失った人たちに安易に自立を呼びかけても、心の傷があるうちは自立が容易でないことも事実であった。そこで考えたのは、まず医療が自立することであった。幸い医療については震災直後から多くの支援を受け、すぐに手厚い医療体制を整えることができた。安定した医療体制の中で自立を早期にめざすことは、地元の医療関係者に多大な負担がかかることだと容易に想像がついたものの、あえて医療が自立へと向かう姿勢を見せることで、避難者に自立を促すメッセージを送ることをめざしたのである。

支援撤退はソフトランディングで進める

災害医療において、どこで撤退を決断するかを見極めることは重要である。今回、西澤氏はその判断を下すに当たって、1.医療の安定化、2.地元医療機関の再開、3.通院の足の確保の3つを条件に設定した。

1.医療の安定化とは、(a)救急搬送件数、(b)受診患者の急性疾患と慢性疾患の割合、(c)薬の供給状況─の3つが「平時の状態」(震災前)に戻っているかどうかを1つの指標とするもの。南三陸町では、この安定化については、3月下旬~4月初頭に目標を達成できていた。

次に、2.地元医療機関の再開で、これは町内に新たに医療機関を設置することであった。イスラエルの医療支援チームが残してくれたプレハブ6棟を譲り受け、彼らが撤退した1週間後となる4月15日に、仮設の診療所「公立志津川病院仮設診療所」をオープンさせ、この条件を達成(写真4)。

最後に残ったのが、3.通院の足の確保であった。震災前の志津川病院には、来院に際して町民バスを利用する人と自家用車を利用する人の割合は半々であった。津波によって町民バスだけではなく自家用車も多く流され、診療所までの足が失われてしまっていた。そこで、西澤氏が佐藤仁町長に町民バスの再開をかけ合い、何とか5月9日にバスの運行が再開され、最後の条件が達成された。

被災から約2か月でこれら3つの条件を達成したが、住民からの反発を考え、急に医療支援の撤退を進めることを避けた。具体的には、4月中旬に撤退の意向を医療支援チームに示した上で、4月末に巡回診療と拠点となっている避難所の夜間診療を終了させた。このように、意図的に少し不便な状況をつくり、サービスの規模・種類を少しずつ縮小していき、5月14日に完全撤退を果たすと同時に、拠点を公立志津川病院仮設診療所に一本化した。こうした過程を踏んだことで、住民からの反発は予想よりも少なかったという。完全撤退というゴールまでに、一連のソフトランディングがあったからこそ、スムーズに移行できたといえる。

DCAPでリスク管理が可能に

災害後、生存者に対する医療支援は緊急的な医療処置に始まり、日常的な一次医療や疾病管理へと重点が移る。特に、災害後はストレスなどの影響から血圧が不安定になるため、循環器疾患のリスクが高まることが知られている。被災地において血圧管理は重要なリスク管理といえるが、南三陸町では津波により、多くの患者のカルテを失ってしまったため、震災前と同等の治療を再開することが困難な状況であった。

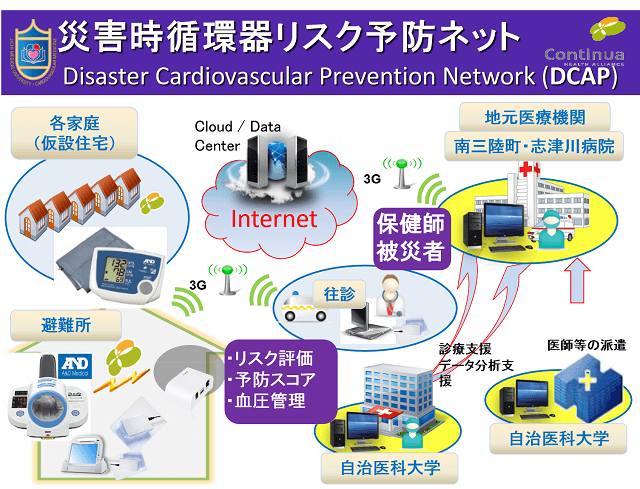

このとき活躍したのが「災害時循環器リスク予防システム(Disaster Cardiovascular Prevention Network: DCAP)」であった。循環器リスクの高い被災患者を対象に、家庭血圧計と据置型血圧計(当初は避難所に、後に診療所に設置)からデータをクラウド上のデータセンターに送信。自治医科大学による遠隔医療支援を受けて、現地診療所で血圧のコントロールを行い、循環器疾患の発症抑制に成果を上げている(図)。プロジェクト立案者は、自治医科大学循環器内科教授の苅尾七臣氏で、西澤氏の大学の先輩であり、阪神・淡路大震災の経験者でもある。

DCAPの運用を開始したのは震災の2か月後であった。西澤氏は、災害から約2年以上経過した現在もDCAPを活用しており、それについて「血圧はストレスに大きく左右されます。そして、ストレスは被災後すぐに消えるものではないので、長期的な経過観察が必要なのです」と話し、災害後慢性期(災害発生後4週間目~)における血圧の管理の重要性を強調する。

DCAPのメリットは血圧データを遠隔地(自治医大)で管理し、ハイリスク群を評価できるようになったことだけではない。データのクラウド化は、患者だけではなく、医師にとっても大きなメリットがある。医師不足の地域では、医師は多くの患者の診療を行うため、なかなか一人ひとりの血圧データを長期間経時的に管理し、分析することが難しい。IT技術を用いて遠隔地でデータ管理を行い、医療の質を担保することで適切な診療間隔を設定でき、医療過疎地域の医師の業務負担を軽減することだけでなく、医療費削減も期待できる。

DCAPは、災害直後はもちろんのこと、いわゆる災害医療慢性期にあたる時期においても、良好な血圧管理の一助となっている。現在においてもDCAPは災害医療現場のみではなく、地域医療の現場でも循環器疾患の発症予防に大きく貢献している。

"攻め"の医療の提供をめざし健診の機能を強化する

公立志津川病院仮設診療所を開所したものの、町内は依然として断水が続いており、入院ベッドを確保するための場所も確保できない状況であった。しかし、約2か月後となる6月1日、診療所化されたため空いていた登米市立よねやま病院の空きベッドを借り受け、38床の公立志津川病院が開設(写真5)。その後、日本赤十字社から支援を受け、2012年4月にプレハブの診療所を建て直し、2階建ての診療所「公立南三陸診療所」が完成。このように南三陸町は着実に地域医療再への歩みを進めている。

こうした中で、西澤氏は「より魅力のある医療を提供する」というスローガンを掲げ、これまでの"受け身の医療"を改め、これまで町外に委託していた検診を積極的に実施して住民の健康管理を行い、元気なうちから介入し、重症化しないような"攻め"の医療を提供していくことをめざす。

2015年4月には、公立南三陸診療所隣に、新しい公立志津川病院(90床規模)がオープンする予定。これに合わせて予防医療・健康管理の徹底に向け、着々と準備を進めている。まず、今年度から検診に関わるように方向転換を行った。総合検診や大腸がん検診など限定的ではあるが、2年後の病院開設に合わせて徐々に取り行う検診を増やしていく予定だという。「こういったことにもソフトランディングは必要で、これまですべて町外に任せていたことをわれわれが一手に引き受けるとなると、役場の負担も増えるため、仕組みを一気に変えるのではなくて、徐々に変えていくのがよいと考えています」(西澤氏)。

「小さなまちだからこそ顔の見える関係性が大事」

今回の震災では、南三陸町がこれまで培ってきた地域の医療・保健・行政との連携がうまく機能した。「震災前から、保健・行政とうまく連携を取り続けてきたおかげで、災害後もその連携が機能し大きな混乱を招かなかったと思います。小さなまちだからこそ、顔の見える関係性を大事にしなければいけません。平時からの備えは必ず有事の際にも機能する。そういったことを収穫ととらえ、南三陸町のまちづくりに尽力したいと思います」と、西澤氏は平時からの連携強化の重要性を話す。

今回の震災はいまだ多くの住民にとって負の遺産として記憶されている。しかし、西澤氏は「この震災をきっかけに、10年、20年後振り返ったとき、『震災をきっかけに医療はよくなったな』と感じてもらえるような仕事をしていきたいと考えています。ピンチはチャンスでもあるのです。確かに、われわれは震災をきっかけに多くのものを失いました。しかし、生きているわれわれがいつまでも負のイメージに縛られていてはいけないと思います。震災によって亡くなった人や失った物は返ってきません。しかし、震災をきっかけに変わることはできます。その1つに医療があるのではないかと思っています」と、目を輝かせた。

東日本大震災から早2年余りが経過した。今なお、町内には津波の爪あとが残っているが、志津川病院を中心とした地域医療再生を通じた新しいまちづくりが進められている。

(2013年7月発行エイジングアンドヘルスNo.66より転載)

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.66