これからの認知症対策では地域の人材育成が不可欠(熊本県)

公開日:2018年9月13日 10時59分

更新日:2019年2月 1日 15時22分

センターの役割を2つに分けた"熊本モデル"

厚労省は2013年、2012年時点で国内の65歳以上の高齢者のうち、認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者が合わせて800万人を超えると推計した。これは、65歳以上の4人に1人が認知症とその予備軍となること示す。今後、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることから、認知症およびMCIの高齢者はさらに増加することが予測される。

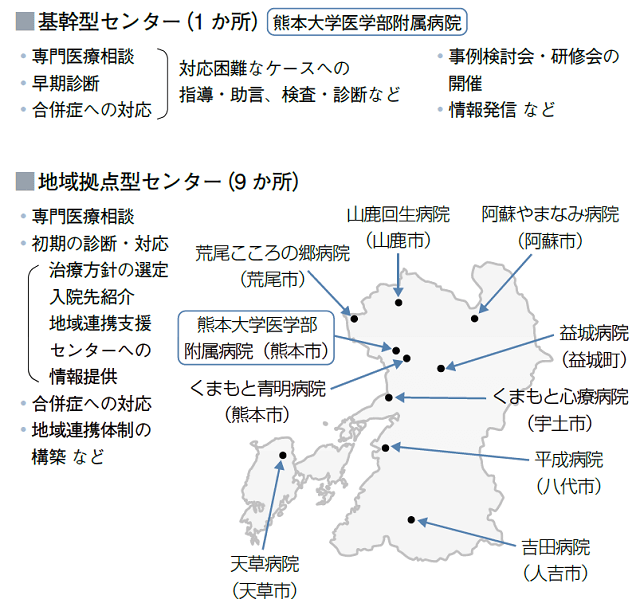

認知症対策が急がれる中、熊本県が独自に展開している認知症疾患医療センター(以下、センター)の活動が注目されている。センターとは、1.早期診断(鑑別診断)、2.認知症に伴う精神症状や行動障害(BPSD)の治療、3.身体合併症のマネジメント、4.標準的な認知症医療の普及・啓発、5.介護との連携─などの役割を持ち、都道府県および政令指定都市により指定を受けた中核機関である。厚労省は2008年、全国150か所にセンターを設置する事業を開始した。当初、厚労省は都道府県および政令市各2~3か所の精神科を持つ総合病院をセンターとして指定し、中核機能を担わせる計画であった。しかし、熊本県は総合病院を認知症対策の「基幹型センター」(1か所)、専門医のいる精神科病院を「地域拠点型センター」(9か所)と、センターの役割を2つに分け(2層構造化)、県全域を細かくカバーし、地域のかかりつけ医との連携を密にすることで早期診断・治療につなげる"熊本モデル"(図1)を厚労省に提案した。

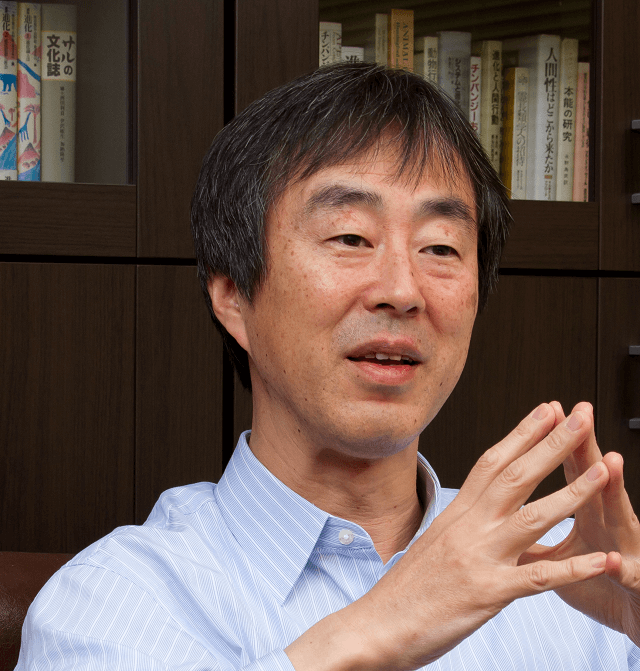

"熊本モデル"発案者である熊本大学大学院生命科学研究部神経精神医学分野(神経精神科)の池田学教授(写真1)は、センター1か所でそれらの業務をすべて担当することの難しさ、担当する人口・面積を考えても地域に密着した医療を展開するにはセンターの数が不足していると感じた。池田教授は認知症患者のケアシステムの構築に以前より着手しており、当時から緊急入院など対応できるように30分以内にたどり着ける病院を複数整備すること、地域の医療水準の偏在化には人材育成事業が必要であると考えていた。

そこで、池田教授はすでにある地域の医療資源を活用しながら連携強化を促すため、1.精神科病院を地域拠点型センターとして複数か所に分散させ、熊大病院を基幹型とする体制を敷くこと、2.基幹型センターは主に人材育成を担当し、地域拠点型センターは鑑別診断とそれに基づく初期対応などを担当するといった役割分担を明確にすることを熊本県に提案。そして、県の担当者が熱心に厚労省と交渉を重ねた結果、2か所分の予算という条件付きではあったが、特例として"熊本モデル"が認められた。

認知症に関わるスキルの底上げと専門医療の質の偏在化防止に着手

2層構造化の理由について池田教授は、「人材育成を軸とした地域医療の水準を引き上げることが一番の目的」と話す。基幹型センターの主な役割の1つに人材育成がある。中でも特徴的なのが事例検討会だ。これは3年計画で、各センターの担当医師・連携担当者の参加を義務付け、2か月に1回のペースで開催するもの。

ここでは事例の検討および認知症に関する基本的な研修を実施しており、担当者がほぼ固定されている。それは検討会のたびに事例が変わるため、一度欠席すると他の参加者と認識の差が生まれてしまうからだという。それが積もり積もって医療の偏在化が生まれてしまう。そのため、あえて厳しいハードルを設定している。過去4年間で29回開催しているが、毎回参加者は平均70~80人と、各センターの医師と連携担当者はほとんど全員参加している。

検討会における基幹型センターの役割は会場・資料などの準備。「日常の業務と並行して、研修や検討会などを地域の医師が行うと非常に負担になります。そういった負担を負うのが基幹型の役割です。大学は教育機関ですから、担うだけの力や環境があるはずですし、責務だと考えています」(池田教授)。

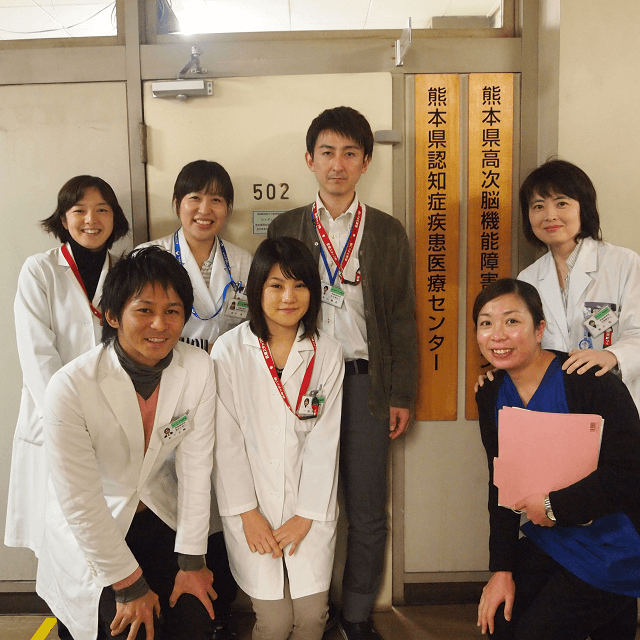

第1回目からプログラムの作成や会場設定を担当しているのは熊本県基幹型認知症疾患医療センターのスタッフ。プログラム作成を担当している精神保健福祉士の小嶋誠志郎氏は、プログラムを検討する際には各センターから事例や要望を集めてニーズに応えることを心がけているという(写真2)。毎回3~4例の事例検討のほか、疾患や評価尺度に関する講座の講師選びも担当。また、開催場所については基幹型や地域拠点型で会場を変えることで、施設見学も行えるよう工夫している。「地域に期待された役割をしっかり果たすことで、協力や賛同が得られてこれまで開催できたのだと思います。基幹型の役割は地域拠点型センターのバックアップですから、その役割をどれだけ果たすことができるかが長続きのポイントだと思います」と小嶋氏は話す。

3年目から感じた手応え教育体制の重層化に成功

それぞれのセンターが足並みを揃え、認知症医療水準を高めて均一にすることをめざした"熊本モデル"の手応えについて、「県の担当者には医療の質を高め、かつ偏在化をなくすには3~5年かかると話しました。医療の質とは、すなわち医師や各専門職の能力であり、短期的な取り組みでは効果は見込めません。長期的に取り組むことで大きな成果を得ることができます。5年経った現在もまだ課題はありますが、想定していた取り組みが行えるようになってきていると思います」と池田教授は話す。

池田教授と小嶋氏が大きな転機を感じたのは、始めて3年目だ。それ以前は、県内の多くの患者が基幹型センターに集中して待ち時間が長かったが、3年目頃から地域拠点型センターに患者が分散したため、待ち時間も短くなった。また、小嶋氏は他センターの連携担当者と情報交換をする中で、スタッフのスキルアップを実感するようになったという。こうした変化について、池田教授と小嶋氏は地域拠点型センターが中心となって事例検討会を担当するようになったことが大きいとした。

基幹型センターが担当していた事例検討会や研修会企画を各地域の地域拠点型センターが担い、かかりつけ医やケアマネジャーなどを対象とした検討会や研修を各地域で開催するようになった。池田教授はこうした教育体制の広がりを当初から考え、初めの2年間で研修会の企画や運営のノウハウを少しずつ、基幹型センターの事例検討会を通じて地域拠点型に伝授してきた。平成24年度の1年間で地域拠点型センター主催の事例検討会は40回。教育体制の重層化は着実に進んでいる。基幹型センターと地域拠点型センターに属するスタッフのスキルアップを目的とした研修から、さらに地域に開かれた研修の仕組みづくりができた。

アウトリーチを充実させ認知症患者の在宅生活を支える

これまで事例検討会のプログラムを担当してきた小嶋氏は、「最近、退院後のマネジメントをテーマにしてほしいという要望の声が多くなりました。当初は疾患に関する診断や治療など基礎的なテーマが多かったですが、回を重ねるごとにテーマが『退院後』に集中するようになりました。また、医師が退院後の患者の社会復帰に関する事例発表を行うケースも増えました。そういったテーマについて医師が興味を持ち積極的に関わっているのを見ると、地域に根ざした医療提供が実践できていると感じます」。

厚労省のオレンジプラン(認知症施策推進5か年計画)にもあるように、各センターでは認知症患者のアウトリーチに焦点を当てた取り組みが盛んに行われている。基幹型センターでは、患者が安全に暮らすことを支援する目的として退院前自宅訪問指導や調理訓練を行っている。

熊本県内の高齢者の独居世帯や老老世帯は増加の一途をたどっており、退院後も自宅でひとり暮らしを続け実際に調理を行う患者が多いことから、それらのプログラムは特に重要となる。「調理訓練は主に実際に調理を行う患者を対象に行っていますから、レクリエーションを目的とした要素は少ないです。OTや看護師が同席し、マンツーマンで行います。その中で、『手順の確認』『切る作業』『味付け』等の項目を専門的に評価して、どのような援助を行えばよいかを患者とともに検討し、課題解決につなげています。自宅での調理に不安を感じている患者は多く、訓練を通じて自信を持つケースは多くあります」(池田教授)。

調理訓練で得た情報はその後の退院前訪問指導にも活かされる。退院の見通しがついた段階で看護師・OT・精神保健福祉士らがチームで自宅を訪問し、生活指導を行う。その際には、なるべく地域のケアマネジャーや地域包括支援センターのスタッフのほか、離れて暮らす家族も参加するように呼びかけている。そこで実際の生活動線や安全確認が中心に行われ、「食事」「入浴」「排泄」などの10項目に対して、どの程度注意して生活する必要があるかについて各職種で評価を行う。その後、課題解決に向けてミーティングを行い、細やかに一つひとつの課題を検討し、解決に向けてチームでアプローチする。このことでスムーズな在宅復帰を実現し、その後の在宅生活を支えている。

それができるようになったのは、「個々のスタッフのレベルが高まったからだ」と池田教授は言う。退院前訪問指導では短時間で多職種が検討できるポイントはごくわずか。このとき、疾患の特徴や他の職種が使っている用語を理解していないと必要な情報の取得や情報共有がうまくいかない。たとえば、患者がレビー小体型認知症だった場合、転倒や嚥下障害など、特にその疾病を抱えている患者が日常生活を営む上でどのようなリスクを有しているかを理解していないと、訪問指導をしてもあまり効果が期待できない。「限られた時間の中で多職種が多くのチェック項目から課題を抽出し、検討し合うということは、ある一定以上のレベルのスタッフでなければ無理です。チームや連携を進める上では、まず個々のレベルアップが不可欠となります」(池田教授)。

医療と介護の縦断的な連携で漫然とした薬物投与の防止に

認知症は長い経過をたどることが多く、医療と介護の縦断的な連携が必要とされる。そこで、熊本県は2012年から独自の連携ツールである「火の国あんしん受診手帳」の配布をスタートさせた。この事業でも中心的な役割を果たしたのは池田教授であった。多くの認知症高齢者への多剤投与が問題になっており、それらの投与の中止・見直しが重要だが、「その問題はそう簡単な話ではない」と池田教授は言う。施設入所者の多くは認知症と診断されて数年から場合によっては約10年以上が経過し、施設が所在する地域がなじみの地域ではない場合も多いため、その人の薬剤の処方の理由や遍歴がわからなくなっているケースが少なくない。そのため、現場では疑わしいと思う薬剤でも簡単に止めることができない。

厚労省の研究費の支援を受けた「火の国あんしん受診手帳」は、認知症高齢者の既往歴やどのような医療・介護を受けてきたかを記録して、シームレスな医療と介護の連携の中で漫然とした薬物投与の防止につなげることを目的に開発された。「処方薬の変更や利用する介護サービスが変わった際に、主治医や担当者にその旨を記載してもらう。記載する側の負担を考えて、書式を簡略にし、他者がその手帳を見たときには必要な情報がすべてあるシートづくりを心がけました」(池田教授)。ツールの普遍性を検証するため、2012年11月には県内外のさまざま地域の認知症患者・家族を対象に1,600人規模の調査を実施。その結果、「情報が共有できる」「状態の変化がわかる」など、有効性を支持する回答が多かった。現在、県内で1,000冊が配布されており、今後も県と連携し、その有用性の検証を続けるという。

3層構造で細やかな診療体制と地域整備による全人的な医療をめざす

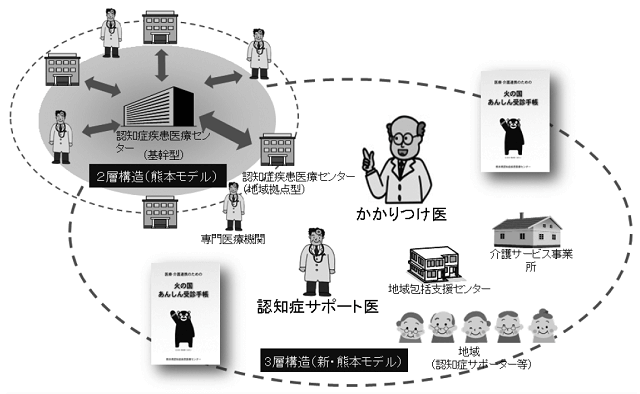

現在、"熊本モデル"は従来の2層構造から、身近なかかりつけ医や介護職を巻き込んだ認知症診療体制の3層構造化の実現に向けて他機関との協力体制を強めている(図2)。「"熊本モデル"を患者・家族にとってよりよい方向に進め、さらに細やかな診療体制の構築をめざします」と池田教授は話す。

地域連携を進めるポイントとして、小嶋氏は「役割分担」を挙げた。「大切なのはお互いの持っている機能、持っていない機能を把握することです。それを知っていれば、相互に補完し合える関係性がつくりやすいのです。あくまで連携ですから、どちらかの負担の偏りや専門性が発揮できない場合には、バランスが釣り合わず、うまく連携が進まないでしょう」と話す。

さらに、池田教授は「重要なのは既存の資源を上手に使うことです。医療の質を向上させるという目標は設定しつつも、その方法は各々で決めればよいと考えています。中心は病院、行政、地元医師会どこでもよいと思います。反対に、画一的なシステムをつくってそれを各地に当てはめようとしても成果は見込めません。地域の実情に合わせたオーガナイズが必要なのです」と、既存の資源を活用することをポイントに挙げた。

認知症はそのほとんどが慢性疾患で、身体疾患や外傷を合併することが多いため、生物学的側面や疾患のみにとらわれず、社会面・経済面・心理面などのさまざまな視点からも捉える全人的な医療が必要とされる。小嶋氏は、地域で認知症高齢者を支援するポイントについて、「都心だけでなく地方でも近所付き合いがなくなってきています。そうしたつながりが希薄になった地域で果たして認知症高齢者を支援することができるのか疑問です。地域で認知症高齢者を支援していくためには、認知症サポーターなどを活用することと並行して、アウトリーチができる専門の医療機関などの地域の基盤づくりを強化することが大切だと思います」と話す。

池田教授は、「他の精神疾患に関しても同じことが言えます。高齢の統合失調症患者やうつ病患者は年々増加しています。認知症の連携パスを足がかりに、他の精神疾患に関しても地域で一丸となって取り組むことができる仕組みづくりが急がれます。また、当事者の価値観や家庭の事情、経済状況などに基づいて、ケアを受ける場を多くの選択肢の中から選ぶことができる社会こそが必要ではないでしょうか」と話す。

人材育成を軸とした地域連携で認知症診療体制整備に成果を上げた熊本県。今後は、さらに認知症以外の精神疾患の連携パス構築も模索している。地域で認知症高齢者を支えていくにはプロフェッショナルの力が不可欠。オレンジプランでも、ある一定のレベルのスタッフをどこで、どのように、どれだけの時間をかけて育成するかがカギとなる。2025年を目前に控え、効果的な人材育成事業が急がれる。

(2013年10月発行エイジングアンドヘルスNo.68より転載)

転載元

公益財団法人長寿科学振興財団発行 機関誌 Aging&Health No.68