第67回 認知症患者の妻

公開日:2023年4月 7日 09時00分

更新日:2023年8月21日 11時45分

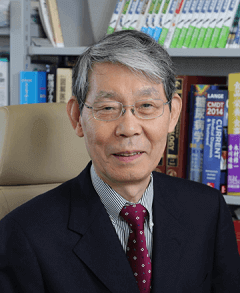

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

私の勤める診療所は丘の上にあり、車で通勤する途上で道路の傍らを患者が歩いて行くのが見える。

糖尿病の運動療法には格好の坂道である。

75歳のAさんも糖尿病の患者で坂道を歩いて通っていた一人であった。

ネクタイを締めて春には春の、夏には夏のキチンとした服装をして毎月1回、坂道を歩いて私の外来へ通院してきた。

Aさんは65歳で定年になってからは会社の顧問となり東京で開かれる会議へ出かけるのが習慣になっていた。

使い古された牛革のカバンから分厚い手帳を取り出して予定を書き込んでいた。

正確な記憶の持ち主で、約束を必ず守る几帳面な人であった。

糖尿病のコントロールは「妻に任せている」と、糖尿病は彼にとって他人の病気のようであった。

そして妻を誇りにしていた。

5年前の秋になってコスモスが咲き、銀杏の落ち葉が舞うようになると坂道で彼の姿を見かけることはなくなった。

一人で歩く姿を見かけなくなった頃から妻が付いてくるようになった。

アルツハイマー型認知症が発症したのだ。

物忘れの症状が急速に進行していった。

多くの認知症の患者に付き添ってくる家族はよそよそしい。

Aさんの妻も病気の夫をいたわるように付き添ってくるという優しさはなかった。

1か月前、私の外来へ妻に連れられて受診してきた。

「物忘れ」の進行とともに、糖尿病の状態も悪化してきていた。

「まだ東京へは行っているの?」と聞くと妻を見ながら「行っています」と答えた。

しかし妻は首を振って「もう長い間、東京へは行っていません」と答えた。

「糖尿病の食事療法は守っている?」と聞くと「はい、守っています」とAさんは言った。

「間食は控えている?」と尋ねると「間食なんかまったくしていません」と答えた。

それを聞いていた妻が首を振るので、「しょっちゅうお菓子を食べているんじゃない?」と重ねて聞くと妻が「そうなんです」と言った。

するとAさんは突然怒り出した。「俺はお菓子なんか食べていない。何故嘘をつくのだ」と妻に向かって怒鳴った。

そしてそのまま不機嫌になってしまった。

一番身近で最愛の人の筈である妻さえも、記憶を失った人と同居することはむずかしい。

私はAさんに外へ出てもらい、妻だけを診察室に残して話を聞いた。

妻は今まで夫と感情を共有しようと試みてきたが嫌というほど絶望してしまっていた。

些細なことからパニックに至るまでのあらゆる「アルツハイマー型認知症の段階」を日常の中で経験してきていた。

最近では人間的な感情の交換は全くできないと言った。

「認知症が重症になれば最終的には自分が忘れてしまった

こともすべて忘れてしまうから心配しなくていい」などと言う慰めは何の気休めにもならない。

妻は「寂しくて悲しい」と言って涙を流した。

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」「<老い>という贈り物-ドクター井口の生活と意見」(いずれも風媒社)など