第63回 懐かしき葬式

公開日:2022年12月 2日 09時00分

更新日:2023年8月21日 11時47分

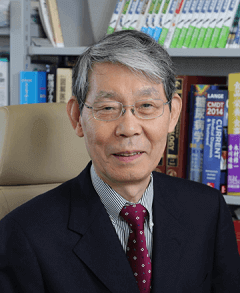

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

私がニューヨークに渡って1年半経ったときの秋に57歳の母が末期の胃がんに侵されていることが分かった。40年前のことだった。

死期の迫っている母のことを思いながら異国で暮らした日々は辛かった。

翌年の5月になると終末期になった母は駒ヶ岳が見える天竜川の河畔の病院へ入院した。

私は家族を連れて帰国して、病院へ泊まり込んで母との最期の時を過ごした。

母は庭に柿の花の匂いがする5月に死んだ。

現代のような葬儀社や葬儀場はなく、葬式は自宅で行われた。

田舎の葬式は面倒なしきたりがあり、手順があった。

葬式の根回しの経験のない私は年長者に頼るしかなかった。

村人たちは勤務を休んで葬式に出席してくれた。

そして庭で窯を焚き大鍋に湯を沸かした。

女たちが朝早くから大量の料理を作った。

私は申し訳なさにいたたまれなかった。

遠方の親戚が来て我が家に泊まったのだが、アメリカから帰国したばかりの私に彼らを泊めるための布団の所在さえ分からなかった。

私は恐縮しきって、長男不在の欠陥家庭を恥じ入るばかりであった。

村の男たちは集まって夜まで酒を飲んだ。

長い伝統に培われてきた儀式であったが私にとっては理解し難い苦行であった。

このような理不尽さがいつまで続くのかと、私は憤りさえ感じた。

葬式は3日間も続いた。

母の葬式から40年が過ぎてどうやっても変わりっこないと思っていた田舎の葬式が劇的に変化したようだ。

何が転機で変わったのか定かではないが、私の村では家で葬式をすることはなくなったそうだ。

田舎の葬式は都会よりも簡素になったと言う人さえいる。

長男が不在の家が多くなったからかもしれない。

これほどに短期間に劇的に様式が変わった風習は日本の村の歴史の中で他に例がないのではないかと思う。

最近ではコロナ禍のために、さらに古い伝統を捨て去ったような社会が出現している。

病院での面会は制限され、亡くなっても自宅に戻らず葬儀場に直行する。

そして家族だけの葬式が多くなった。

村ではかつての葬式のような大人数が集う機会がなくなり噂話に溢れる社会が消えた。

私はこの頃、葬式に人が集まることは田舎が生み出した知恵ではなかったかと思うことがある。

そして現代に生きる私たちは、何か大事なものを失ってしまったような気がする。

今年の5月の連休に誰もいない実家に帰ると、あの日のように天竜川の向こうに飯田線の電車が走り、駒ヶ岳に白い雲が浮かんでいた。

今はもう、騒々しく母を見送ってくれた村人たちは死んでしまって誰もいない。

庭にはあの日のように柿の花の匂いがしていた。

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」「<老い>という贈り物-ドクター井口の生活と意見」(いずれも風媒社)など