第39回 悲しみのリーフレット

公開日:2020年12月 4日 09時00分

更新日:2023年8月21日 12時52分

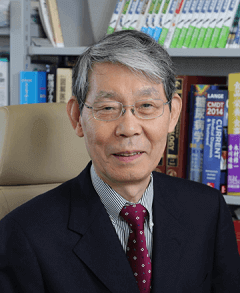

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

69歳の吉田さんが私の外来を受診したのは昨年の春であった。

どこか身構えたところがあって私と同じ世界に生きている人たちに共通する雰囲気があった。

付き合う世間が狭くて専門としている世界でしか生きられないくせにプライドを持っている。自分をさらけ出すということがない。

大学教授という職業についている人たちである。

吉田さんは芸大の教授であった。

30代と思われる美しい娘が2人で付き添っていた。

どこかの病院に通院していたらしかったが紹介状は持参していなかった。お薬手帳には降圧剤の処方があった。

「お酒は飲みますか?」と聞くと不安そうな顔をして娘たちの顔色を伺いながら「少し飲みます」と答えた。

娘2人の表情は「違う、違う!!」と言っていた。

そこで私は理解した。娘たちに強引に連れられてきたのだ。その目的は禁酒であった。

娘たちの話によると彼の妻は1年前に膵臓癌で亡くなっていた。

妻が入院中、彼は毎日ベッドの傍らで過ごしていたという。

2人の娘は結婚をして家を出ていたので妻を失うと彼は1人住まいになった。

愛する人を失った後もケアの対象になり「グリーフケア」として遺族も介護してくれるイギリスのような国もある。

しかし日本にそのような制度はない。

血液検査ではアルコール依存症を疑う肝機能障害が認められた。

酒を飲むことにより苦しみから逃れようとしていたようだった。

医者など信用できぬという拒絶感が漂っていた。

悲しみを研究している人たちによると愛する人を失った人の悲しみは共通の経過を辿り1年か2年で必ず回復に向かう症候群であるという。(ニコラス・オールバリー編著:「悲しみに関するリーフレット」:中村三千恵訳)

しかし彼の悲哀からの回復の過程は飲酒によって著しく阻害されていた。

それから6週間おきに通院してきた。

年末になると私の前で素直な苦悶の表情を見せることがあるようになった。

同業のよしみから社会に対する恨みを吐き出すこともあった。

私は時間をかけて彼の心の扉を開いていこうと思った。

愛しい妻が彼の中に生き返る予兆が芽生え始めていた。

しかし血液検査は相変わらず飲酒量が減っていないことを示していた。

年が明けて1月になると日本の医療現場は予期せぬ出来事に見舞われた。

コロナ騒ぎである。

多くの患者が病院へ来るのを避けるようになった。

彼も薬だけを取りに来て私の前に現わることはなかった。

「禁酒の約束が守られていないことを私に告げる」苦痛から逃れているのだと私は思っていた。

3月には芸大の定年を迎えた筈であった。

朝から1人で酒を飲んでいるのだろうと思うと私はいたたまれなかった。

悲しみを乗り越えることができずに、酒に溺れ自ら死んでしまうようなことになれば芽生え始めた心の妻を再び死なせてしまうことになる。

夏になっても私の前に現われることはなかった。

今年の夏はことさらに暑かった。

9月になって娘の1人から電話があった。

「父が死にました」

台所のシンクにもたれるようにして息絶えていたということだった。

(イラスト:茶畑和也)

著者

井口 昭久(いぐち あきひさ)

愛知淑徳大学健康医療科学部教授

1943年生まれ。名古屋大学医学部卒業、名古屋大学医学部老年科教授、名古屋大学医学部附属病院長、日本老年医学会会長などを歴任、2007年より現職。名古屋大学名誉教授。

著書

「これからの老年学」(名古屋大学出版)、「やがて可笑しき老年期―ドクター井口のつぶやき」「"老い"のかたわらで―ドクター井口のほのぼの人生」「旅の途中でードクター井口の人生いろいろ」「誰も老人を経験していない―ドクター井口のひとりごと」(いずれも風媒社)など