いつも元気、いまも現役(古民家再生建築家 降幡廣信さん)

公開日:2025年4月10日 13時57分

更新日:2025年4月11日 16時41分

こちらの記事は下記より転載しました。

身体に対する扱いが慣れているんです

安曇野市にある降幡建築設計事務所でお話を伺った。隣接するご自宅から現れた降幡さんは青いシャツに黄色いネクタイ、スーツとおしゃれな着こなし。「お元気ですね」と言うと、「健康そのものです。若いときに身体を壊したから、身体に対する扱いが慣れているんです。調子がいいか悪いかわかるんですよ」と応えた。

降幡さんが古民家再生を手掛けるまでは、「新築」と神社・仏閣などの「復元」の2つの方法しかなかった。これに単なる増改築ではない「再生」という第3の道を切り開いたのが画期的だった。これまで古民家再生を全国各地で行い、1990年に「民家再生の新しい方法論を確立するに至った多年の業績」を評価されて日本建築学会賞を受賞。降幡建築設計事務所と個人受賞あわせて68の賞に輝いた。

「良心的な建築家だったら」「見捨てる」の言葉が刺さる

「『家の光』という雑誌に私が設計した家が紹介された記事を見た星野訓子(くにこ)さんという女性が『この設計事務所に就職したい』と言ってきました。彼女は非常に深く古民家を勉強していました。入社2か月ほど経ったある日、『もし社長が良心的な建築家だったら、この家は見捨てることはできないですよね』と私に言いました。『何を言っているのか』と思ったけど、ともかくその家を見に行くことにしました」

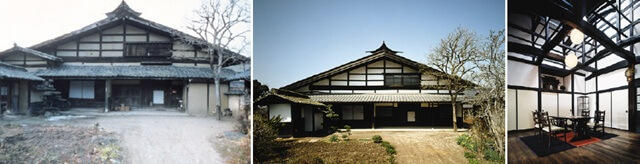

その家は草間邸で、古いところは元禄時代で300年は経ち、新しく増築したところも160年は経った文政年間。雨漏りはいたるところにあって、とても再生できる状態ではなかった。しかし、星野さんから言われた「良心的な建築家だったら」「見捨てる」という言葉が胸に刺さり、ご家族の強い意向もあって、再生を決意した。これが古民家再生の第一歩となった。

それから、これまで古民家再生は350軒と、わが国を代表する古民家再生の建築家となった。

建築家の大御所・清家清さんの奥さんの実家を再生

ある日、「清家と申しますが、実家の再生についてご相談に乗っていただけますか」という鈴が鳴るような声の電話が入った。降幡さんは「ひょっとしてあの清家清先生と関係がありますか?」と問うと、「妻でございます」。

清家清さんと言えば、当時、建築界の大御所として知られ、設計事務所には何人も職員をかかえているような人が、なぜ自分に相談をもちかけてくるのかと降幡さんは驚いた。単なる相談だけなのかと思い、とりあえずお会いすることとなった。

奥さんの幸子さんの実家は埼玉県春日部市にある古民家で、清家事務所の改築図面は新築ばかり。これに幸子さんはどうにも納得がいかなかった。そこで清家さんのつてで降幡さんを探し出して再生の話となった。

幸子さんの実家の再生は見事に進み、それから清家清さんはいたるところで降幡さんを紹介するようになって、大きな"宣伝効果"を発揮した。

古民家再生の降幡さんの"応援団"は他にもあった。『住宅建築』という雑誌がたびたび降幡さんの特集を組んだ。安曇野の山田やちさんが始めた「民家を守り育てる会」という市民運動も大きな支えとなった。

一流の文化人と交流に恵まれる

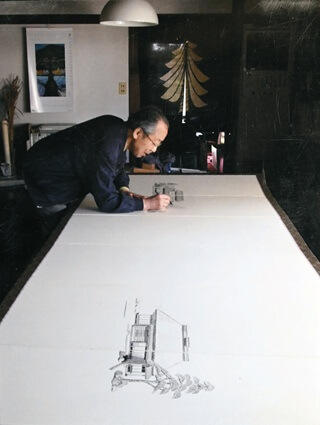

松本市に隣接する安曇野周辺には多くの文化人がいた。中学生のころ、近くにいた日本画家の勧めでスケッチを始めた。出かけるときはいつもスケッチブックを携えてスケッチをしていた。その腕が現在の民家再生の設計にも大いに役立っている。

「建築の設計でも想像する場面をスケッチで素早く紙に残し、後で手を加えて完成することになる。だからスケッチが基礎となる大切な意味をもつ」(『写真家秋山実による降幡廣信の世界』建築資料研究社,2019年)

降幡さんが旧制中学3年のとき、資生堂の初代社長となった写真芸術家の福原信三(1883〜1948)に写真のてほどきを受けた。東京から疎開して豊科町の古い料亭を借りて住んでいた。それまでの記録写真から芸術写真に大きく概念を変え、日本写真会会長になった人だ。その後、降幡さんの芸術写真の腕はますます磨かれ、「蓮畑暮色」という写真は第14回東京国際写真サロン(1954)で入選、「春木立」は国展写真部入選を果たした。

また、松本民芸家具の創始者である池田三四郎(1909〜1999)の姪が降幡さんの奥さんという縁もあって、民芸運動に対する理解と共感には人並外れたものがあった。

さらに再生した温泉旅館には芸術家の岡本太郎(1911〜1996)がたびたび訪れて、交流があったという。

身体を壊して故郷に戻る

降幡さんは1929(昭和4)年4月7日、長野県・温村(ゆたかむら)(現・安曇野市)で生まれた。姉、2番目が降幡さん、そして妹が4人という6人きょうだいで唯一の男性。幼いときから祖父が始めた建築・製材会社である山共建設の3代目跡継ぎとして期待されていた。

旧制中学時代は戦争まっただ中で、2年間も勤労動員され、昭和電工で研磨剤の製造という重労働に携わった。戦後、旧制青山学院専門学校建築科卒業、関東学院大学工学部建築学科卒業。関東学院大学建築学教室の助手時代に急性肝炎を患い、安曇野に戻って療養生活となった。

東京で「建築家」として名をあげ、「故郷の会社は妹が継げばいい」と考えていた。「親への反抗心と責任感は、常に心に重くのしかかり、ついに体を悪くしてしまった」(『古民家再生ものがたり』晶文社、2005年)

病で東京を離れることは、まさに失意と挫折感そのものだった。2年半におよぶ長い闘病生活が続き、ある時は白馬村へ「死に場所探し」に出向いたこともあったという。

やがて親きょうだいの献身的な看護の甲斐あって健康を取り戻してきたころ、安曇野の土地に愛着を感じ始めて、家業を継ぐ気持ちに変化してきた。

ところが1960年、31歳のとき、父親が57歳の若さでがんで亡くなってしまった。翌年、降幡さんは山共建設を継ぐことになり、その後34歳で降幡建築設計事務所も開設した。

まず仏壇にお線香をあげて家系図をつくってさしあげる

「私には、民家再生を始めてから、必ず行っていることがある。それは、最初にその家の仏前にお線香をあげさせていただくということだ。(中略)そして、仏壇の中にある過去帳を見ながら、家系図をつくってさしあげる。(中略)自分たちが、その流れの中のひとつの通過点にいることがわかるのだ。そして、先祖から受けたものを再生し、将来に残すとはどういうことか、実感がわいてくる」(『古民家再生ものがたり』晶文社、2005年)

製材会社で育ってきただけに木材には詳しい。古民家では今では考えられないほどの良材が用いられ、職人の高度な技で造られた民家が、何代にもわたって引き継がれてきたものという価値もわかる。

「それに鉄槌を下し、刃物で切り込む。家から悲鳴が聞こえるようだった」。若いころ、いくつもの古民家を解体して新築にしていた自分の気持ちをそう述懐する。しかし、当時は新築ブームで、それが当たり前の時代だったのだ。

また、降幡さんに古民家再生を依頼してくるのは、なぜか男性よりも女性が多いという。「男性は往々にして世間体を気にし、外側(外観)を守ろうとしがちである。それに比べて女性たちは、家の内側にある生活のぬくもりを感じとっている」(同前)。古民家に対する感じ方の違いがあるかもしれない。

そして、「『民家再生』とは、住み手と共に家の歴史を振り返り、過去の思い出や生活の断片を掘り起こし、その上にこれからの住まいを築く、そんな行為ではなかろうか」(同前)と、住む人の生活の心の再生という意味を語る。

そばでも食べていきなさい

現在、降幡さんは会長に退き、長男が社長、次男が専務を継ぎ、4代目が会社を支えている。それでも時々、建築素材の色などに意見を言うという。

取材を終えて帰り際、降幡さんは「せっかく遠くから来たのだから、そばでも食べていきなさい」と2軒のそば屋に電話を入れた。あいにく2軒とも休みの日だったため、かなわなかった。そうしたら「駅までみなさんを送ってさしあげなさい」と同席していた部下に指示した。

この日はとりわけ寒い日だったが、降幡さんの温かいお人柄だろうか。実に満たされた気持ちで帰路についた。

撮影:丹羽 諭

プロフィール

- 降幡 廣信(ふりはた ひろのぶ)

- PROFILE

1929(昭和4)年4月7日、長野県・温村(ゆたかむら)(現・安曇野市)生まれ。6人きょうだいの2番目の長男。旧制青山学院専門学校建築科卒業、関東学院大学工学部建築学科卒業。関東学院大学建築学教室助手を経て31歳で家業である山共建設を継ぐ。その後、34歳で降幡建築設計事務所も開設。古民家再生を全国各地で行い、降幡建築設計事務所と個人受賞あわせて68の賞に輝く。1984〜2003年大阪市立大・信州大学で講師。著書に『民家の再生』(建築資料研究社)、『現在の民家再考』(鹿島出版会)、『民家建築の再興』(鹿島出版会)など多数。

※役職・肩書きは取材当時(令和7年4月)のもの

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。