カロリー制限と健康長寿の関連

公開日:2016年7月24日 01時00分

更新日:2024年11月27日 10時46分

カロリー制限とは1)

カロリー制限とは、その字の通り、摂取するエネルギー(数値ではカロリーとして表わす)を制限することです。

近年、中高年、特に中年の世代の間では、生活習慣病が増加し、大きな社会問題になっています。食生活の乱れや運動不足などによる肥満が、生活習慣病の大きな原因の一つであると言われています。

ヒトを含む動物は、摂取した食事をエネルギーに変え、それを消費して活動します。摂取したエネルギーの方が消費するエネルギーより多ければ、余った分のエネルギーは体に体脂肪として蓄積されていき、その分体重は増加します。反対に、摂取したエネルギーの方が消費したエネルギーより少なければ、体重が減少します。

そのため、肥満傾向の人が体重を減らそうと思ったら、運動して消費エネルギーを増やすか、食事を制限して摂取エネルギーを減らすかして、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回るようにします。

摂取エネルギーを制限するためは、単純に食べる食事のカロリーを減らします。近年、糖質だけを制限する糖質制限ダイエットや脂質だけを制限する脂質制限ダイエットが流行っていますが、これまで日常、脂質や糖質を過剰に摂取していた場合などを除いて、特定の栄養素だけを制限する方法は、栄養バランスが崩れてしまう危険があります。脂質や糖質だけを制限する必要があるのであれば、かかりつけの医師のもとで栄養士の指導を受けながら行うことをおすすめします。

カロリー制限と健康長寿の関連2)3)

近年、さまざまな老化の要因を抑えてくれる長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)の存在が明らかにされ、研究者の間で注目を集めています。

この長寿遺伝子は、2000年にアメリカのマサチューセッツ工科大学の研究者が、酵母から発見しました。ヒトもみんなその遺伝子を持っていることも明らかになっています。

この遺伝子は、細胞内でエネルギーを作り出す※ミトコンドリアを増やしたり、細胞内で古くなったミトコンドリアを新しくして細胞を若返らせたりするほか、体に有害な活性酸素を除去したり、動脈硬化や糖尿病などの病気を予防したりする働きがあります。

※正確にはエネルギーを身体が利用しやすい型に変換すること、ここではわかり易く「作る」としておきます。

しかしながら、この長寿遺伝子は通常は眠った状態で、最初から機能しているわけではありません。いくつかの研究で、摂取するカロリーを制限することで、長寿遺伝子が活性化することが明らかになっています。ヒトでの研究では、7週間、必要なエネルギー量の25%のカロリーを制限することで、長寿遺伝子の働きが4.2倍~10倍に増加したことが示されました。

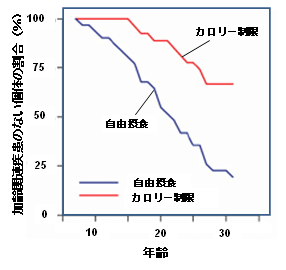

さらに、摂取カロリーを制限して体重を制限することで、糖尿病や動脈硬化などの発症も防ぐことが出来ます。実際に、ウィスコンシン大学がヒトに近い種のアカゲザルを用いて行った研究では、食事のカロリーを制限したサルでは、自由に食事をしたサルよりも、加齢関連疾患(がん・心血管疾患・糖代謝異常)にかかっていないサルの割合が明らかに多いことが示されています(図1)3)。

自由摂食群ではかなり若い時から加齢関連疾患(がん、心臓血管系病気、糖尿病)が増えてくる。

中年(15-20歳位:ヒトでは45-60歳相当)では両群の違いは明瞭。

ダイエット・やせの健康長寿の影響3)

それでは、誰もが食事の摂取カロリーを減らせばよいのでしょうか。

高齢者の間では、肥満による生活習慣病の増加の問題に加えて、低栄養も問題になっています。低栄養で、栄養状態が良くないと、風邪をひきやすくなったり病気にかかりやすくなったりします。特に高齢者の場合は、栄養状態が良くないと体の抵抗力も著しく低下しますので、ちょっとした風邪をこじらせて肺炎になってしまうという場合も少なくありません。実際に肺炎による死亡者の数は年齢が上がるにつれて急増しています。そのため、痩せすぎている人の場合は、健康長寿のためには、摂取カロリーを制限するよりもむしろ増やした方が良い場合もあります。

やせすぎで食事の量を増やした方が良いか、それとも食事のカロリーを制限したほうが良いのかを簡単に知るためには、BMI(体格指数)が指標になります。BMIは「BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗」の式で計算できます。厚生労働省が定めた食事摂取基準でも、エネルギーの摂取量と消費量のバランスの維持を示す指標としてBMIが導入されるようになりました。

日本人の食事摂取基準(2025年版)では、目標とするBMIの範囲が定められています。目標とするBMIの範囲内に体重を設定し、エネルギーの摂取量及び消費量のバランスを維持することが大切です。また、65歳以上の高齢者は、個人の尊厳や生活の質の維持にも十分に配慮し、個々人の特性を十分に踏まえた対応が望まれます。

目標とするBMIの範囲は表1、推定エネルギー必要量は表2の通りです。

| 年齢 | 目標とするBMIの範囲 |

|---|---|

| 18~49歳 | 18.5~24.9 |

| 50~64歳 | 20.0~24.9 |

| 65~74歳 | 21.5~24.9 |

| 75歳以上 | 21.5~24.9 |

- 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

- 上限は総死亡率の低減に加え、主な生活習慣病の有病率、医療費、高齢者及び労働者の身体機能低下との関連を考慮して定めた。

- 総死亡率をできるだけ低く抑えるためには下限は20.0から21.0付近となるが、その他の考慮すべき健康障害等を勘案して21.5とした。

| 性別 | 男性 | 男性 | 男性 | 女性 | 女性 | 女性 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 身体活動レベルa | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |

| 65~74歳 | 2,100 | 2,350 | 2,650 | 1,650 | 1,850 | 2,050 |

| 75歳以上b | 1,850 | 2,250 | ― | 1,450 | 1,750 | ― |

- 身体活動レベルは、「低い」、「ふつう」、「高い」の3つのカテゴリーとした。

- 「ふつう」は自立している者、「低い」は自宅にいてほとんど外出しない者に相当する。「低い」は高齢者施設で自立に近い状態で過ごしている者にも適用できる値である。

低栄養予防のための食事については、たんぱく質不足は低栄養を招きやすいため、たんぱく質が不足しないように気を付けましょう。1日3回の食事でたんぱく質が豊富に含まれる肉や魚、大豆製品を取り入れ、食事だけでなく間食に牛乳・乳製品を摂るように心がけることが大切です。

参考文献

- 教えて!ドクター 第4回 腹七分目で若返ろう カロリー制限が長寿遺伝子活性化 金沢医科大学病院