派遣報告書(程雨田)

派遣者氏名

程 雨田(テイ ウデン)

所属機関・職名

大阪大学人間科学研究科臨床死生学老年行動学講座 博士後期課程

専門分野

高齢者心理学

参加した国際学会等名称

Gerontological Society of America 2024 Annual Scientific Meeting

学会主催団体名

Gerontological Society of America

開催地

アメリカ シアトル

開催期間

2024年11月13日から2024年11月16日まで(4日間)

発表役割

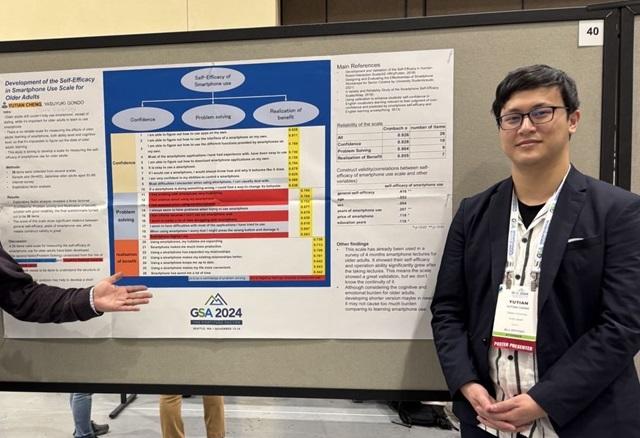

ポスター発表

発表題目

Development of the Self-Efficacy in Smartphone Use Scale for Older Adults

高齢者向けスマートフォン利用効力感尺度の開発

発表の概要

背景

現在、高齢者の多くは、電話以外のスマートフォンの機能を使用することができない。スマートフォンの活用率を向上するために、ユーザーの自信を評価するツールの開発は、将来の介入研究にとって重要である。したがって、本研究では、高齢者のスマートフォン使用の自己効力感を測定する尺度の開発を目的とした。

まず、先行研究を収集した結果、及び高齢者向けに開催されたスマートフォン講座から収集したアンケート結果に基づいて、38項目を考えた。 次に、60歳から89歳までの日本の高齢者、合計400人の参加者(50%が女性)を対象にインターネット調査を実施した。

探索的因子分析と一般的自己効力感との相関分析を行った。因子負荷が低すぎる項目や一般的な分析との相関が有意でない項目を削除することで、最終的に尺度は26項目になった。

さらに因子分析を行ったところ、信頼性の高い3因子解が明らかになった(Cronbach α:0.926)。3つ因子の因子名としては、自信感(Cronbach α:0.928)、問題解決(Cronbach α:0.904)、利益実現(Cronbach α:0.855)であった。スマートフォン使用の自己効力感の得点は、一般的な自己効力感との間に有意な正の相関関係を示しており、これは高いレベルの構成妥当性を意味すると考えられる。

この尺度の開発により、スマートフォン使用の自己効力感の複数の側面からより正確に評価して、さらなる研究に活用できることが分かった。さらなる応用研究では、高齢者の負担を軽減できるように短縮版を開発したいと考えている。

派遣先学会等の開催状況、質疑応答内容等

4日間で合計16セッション、セッションごとに4-6個の15分程度の発表があり、同時に30部屋以上異なるテーマの講演が行われています。ざっくり計算しても数千発表が4日間で行われ、かつ世界最先端の老年学学者たちが集まれ、非常に盛大な学会でした。

人数が多いため学生向けの懇親会はありませんでしたが、各領域の教授が独自に行われるワークショップや、知り合いの教授が主催する朝食会など、講演以外の交流を深める行事もたくさん行われました。

ポスター会場では、一日約500ポスターが掲示されました。質問応答の時間は1時間15分でしたので、毎日見切れないほどポスターで議論が盛り上がっていました。

加えて、ポスター会場では40ブース程度の企業展示があり、半分は高齢者データベースや研究機関で、その他は関連学会や医薬開発会社などの展示がありました。

派遣者の発表は、最終日の午後2時からでしたので、学会参加者はみんな早めに帰ったと思いましたが、10人以上詳しい話をしてもらい、さらに多くの人に写真撮ら、何人から「この尺度を使いたので、早く論文投稿してください」の言葉を頂きました。

質疑応答の重心は、派遣者が開発した尺度は既に実用されたかどうか、それとスマホ利用の効力感以外にスマホの操作能力を測る尺度も必要である、この2つのことでした。

1つ目については、派遣者は既に宝塚市で開催されている4か月の高齢者向けスマホ講座において、事前事後アンケートを通して有効性を検証したと答えました。さらに議論した点としては、26項目の尺度はやはり高齢者にとってちょっと負担が大きいため、さらなる短縮版の開発の必要があることでした。

2つ目については、派遣者はスマホ利用効力感尺度と別として、スマホ操作能力尺度も開発したと答えました。操作能力尺度は、老年学の学会にとって審査通りにくいと予想したため、今回の学会で発表しないことにしました。

それ以外、派遣者は自分と似たようなテーマの世界各地の研究者と交流をしたところ、高齢者のスマホ利用、社会的孤立や対人交流に関する研究の各国の特徴を知り、日本においてだけの研究する有利性を確認しました。

本発表が今後どのように長寿科学に貢献できるか等

本発表は、デジタルデバイドの解消に注目し、高齢者のスマートフォン学習に対して一つ重要な評価指標を示しました。各国の研究者と議論したことによって、より通用できる尺度に修正する知見を獲得しました。テクノロジーの発展と伴い、将来はまた新しいデジタルデバイドが生じると予想できます。今後の高齢者のテクノロジー利用に対して研究を行う時、本研究の開発手法は参考として貢献できると言えます。

参加学会から日本の研究者に伝えたい上位3課題

- 発表者氏名

- Mary Louise Pomeroy

- 所属機関、職名、国名

- Johns Hopkins University, PhD, MPH, United states

- 発表題目

- Why measurement matters in understanding social connections: reflections on measuring social isolation/社会的つながりを理解する上で測定が重要な理由:社会的孤立の測定に関する考察

- 発表の概要

- 本発表では、社会的孤立を測定する重要性から始まり、今までの社会的孤立を測定する方法とこれらの方法の優劣を詳細にレビューしました。社会的孤立を測定する重要性としては、その後の研究を展開するために必要不可欠なスクリーニングであることです。例えば人間関係に関する介入実験を行うために、対象者の人間交際関係を把握する必要があります。次に今までの研究では、社会的孤立、ソーシャルサポート、孤独感の三つの概念を測定していました。研究者の目的によって、測定する偏りはそれぞれ違います。比較的に良い測定方法としては、客観的、量化可能なこと、そしてパネル調査において重複使用可能なことが特徴になります。その中に一番適用されている社会的孤立の測定方法は、Lubbenにより開発したLubben social network scale(LSNS-6)です。

時間制限のため、これ以上は展開されませんでしたが、文章本体の内容は以下のリンクに記載されています。

感想としては、まず今までの社会的孤立の測定方法のまとめはすごく綺麗で、優劣を選別する基準も適切だと感じました。

次に、個人的に、派遣者は修士の段階で日本人高齢者の対面交流と非対面交流を研究していた、かつ調査項目を作成する際に主に参考した尺度はLSNS-6のため、本発表を聞いて、修士の時はほんとに良いところに尺度を選んだと安心しました。

本発表においても、わざわざ対面と非対面の両方から社会的孤立を扱うことをしなかったが、質疑応答の段階で発表者の補充として、より客観的な評価、そして今後の研究の展開を考えると、デジタルデバイスにより調査データの自動化収集は必要だと語りました。将来の研究の精度を上がるには、テクノロジーの進化は不可欠だと感じました。

- 発表者氏名

- Roger O'Sullivan

- 所属機関、職名、国名

- Institute of Public Health in Ireland, PhD, MFPH, FGSA, Ireland

- 発表題目

- The language of loneliness: Definitions, Experiences, and Conceptualization: The Voice of Mental Health Service Users/孤独の言語:定義、経験、概念化:メンタルヘルスサービス利用者の声

- 発表の概要

- 本発表では、単に18人の対象者に、「孤独感は何?」に対する回答を示しました。

価値があると感じたのは、発表者が対象者の回答を紹介しながら、「孤独の定義は何ですか?」をセッション参加者に問い続けたことです。

高齢者の孤独感に関する研究は山ほどありますが、ほとんど既存の尺度(例:UCLA Loneliness Scale)から得たデータでした。しかし、調査された人自身はどのように孤独感を定義しているのか、その人は孤独を感じているのならばどのような考えをしているのか、その表れが本発表で改めて確認されました。

感想として、本発表で、既存の熟知されている概念でも、時代の変化に応じて見直し続ける姿勢が、研究において大事なことだと改めて感じました。

本発表では高齢者だけに注目し、対象者16人の中に一人変性女性がいたことで、「対象者の選別はマイノリティだけに注目していたではないか」に関して質疑応答の時間で詳しい議論がされました。要点をまとめると、発表者は孤独感に関して研究したいと考えた初期では、主にマイノリティの人に注目しようと考えていました。このような研究の大事なことは、マイノリティの人の考え、さらに調査に参加したくない人の考えを理解することでした。データクリーニング後に残った一見綺麗なデータでも、データで取れなかった人でも考慮することは常に忘れない心が重要に感じました。

- 発表者氏名

- Yasuyuki Gondo

- 所属機関、職名、国名

- Osaka University, Professor, Japan

- 発表題目

- Why cultural context is vital to study longevity in Japan/日本の長寿研究において文化的背景が重要な理由

- 発表の概要

- 本発表では、「あなたは百歳まで生きていきたいですか?」という調査結果の報告から導入し、日本の百寿研究を紹介されました。

「あなたは百歳まで生きていきたいですか?」という質問を、いくつかの国の20-70歳を人対象に調査したところ、「はい」と答え割合が一番高いのが中国で、一番低いのが日本でした。日本の百寿者の人数は世界一であることにも関わらず、百歳まで生きていきたい意欲が一番低いというパラドックスについて議論が展開されました。

このパラドックス自体はなかなか解釈できませんでしたが、議論の部分ではかなり盛り上がりました。

中国人の研究者から、中国には「長命百歳」というお祝いの言葉が古代から伝わってきたため、百歳に対して明確な基準を意識しているため、百歳意欲が高いかもしれませんという知見がありました。

一方、アメリカ側の研究者から、宗教的影響が強いため、宗教に信じている人には有限な寿命という考え自体があんまりなく、体が死亡したとしても命は精神と共に続けるから、この百歳意欲の調査をアメリカに実施したらまた分かりにくい結果が出るかもしれませんという知見もありました。

その後、調査の詳細についてたくさん質問され、みんなの議論の中心は、既に百歳になった人と調査対象であるまだ百歳に達していない人の間の相違点でした。

感想としては、本発表は日本から導入しましたが、長寿の要因を探求するには人種や国籍に関わらず、世界的な視点から見る必要があると思いました。長寿を議論するには、必ず遺伝的要因と社会的要因を調べて、各国の遺伝子研究と文化的比較研究を総合して考察する必要があると思いました。