「ジョブボラ」の創出とデジタルマッチングの実装に向けた研究:誰もが活躍できる社会を目指して

公開日:2025年4月11日 10時30分

更新日:2025年4月11日 10時30分

村山 洋史(むらやま ひろし)

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究副部長(テーマリーダー)

中村由佳、野藤 悠、野中久美子、高瀬麻以、齋藤尚子、須田拓実

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム

プロジェクトの研究概要

仕事やボランティア等の高齢者の社会参加は、デジタル技術の活用を通じて一層推進されることが期待される。一方で、「高齢者はどのような働き方や活動の仕方を望んでいるのか」「企業・地域団体側は高齢者の受け入れに対して何を懸念しているのか」といった点については十分に調査されておらず、デジタルを活用したマッチング(以下、デジタルマッチング)の課題は不明確であった。

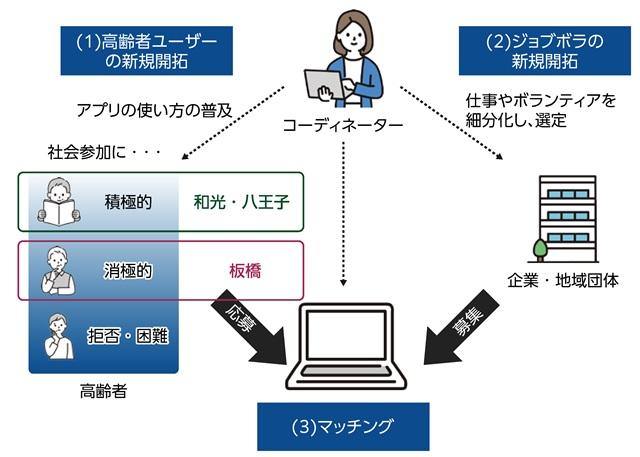

そこで、高齢者の社会参加推進に向けた課題を整理し、今後のデジタルマッチングの可能性を探るため、本プロジェクトでは、(1)高齢者や企業・地域団体に意識調査を行い、(2)埼玉県和光市、東京都八王子市、東京都板橋区の3つの自治体で、アプリケーション(以下、アプリ)を活用した仕事やボランティア推進の仕組みを構築・実装した。

具体的には、「ジョブボラ」を創出し、高齢者とのマッチングを目指した。「ジョブボラ」とは、高齢者の社会参加促進を目的とした、「単発・短時間で内容が明確」な仕事(ジョブ)やボランティア(ボラ)を指す、本プロジェクトで独自に作成した造語である。先行研究によると、「団体内の人間関係がわずらわしい」「体力に自信がない」「時間的にゆとりがない」「何をやらされるのかわからない」等が社会参加の阻害要因であることが報告されている1),2)。これらの阻害要因を取り除くため、従来の仕事やボランティアをより細分化した「ジョブボラ」が必要と考えた。

〈実装のスキーム〉

和光市・八王子市では、「社会参加に積極的な高齢者」を、板橋区では「社会参加に消極的な高齢者」を主なターゲットとした。各フィールドには、コーディネーターを配置し、(1)アプリの高齢者ユーザーの新規開拓、(2)ジョブボラの新規開拓、(3)アプリを用いたマッチングを行った(図 )。

和光市では東京大学/一橋大学檜山敦教授が開発・提供する「GBER」、八王子市では株式会社べスプラが開発・提供する「脳にいいアプリ」、板橋区では認定NPO法人サービスグラントが開発・提供する「GRANT」を使用した。仕様に若干の違いはあるが、いずれも「コーディネーターがジョブボラを登録する」「高齢者がジョブボラを検索・応募する」という流れは共通している。

プロジェクトの成果

1.調査:仕事やボランティアに関する高齢者のニーズ、企業等の課題の把握

1)高齢者のニーズ把握

令和5(2023)年6月に、和光市在住の要介護3以上を除く高齢者全数を対象にした郵送による質問紙調査を実施し、6,430名から回答を得た(有効回答率46.0%)。クラスター分析の結果、高齢者の就労ニーズは次の3種類に大分された:(1)週1-4日、1-4時間/日未満の仕事を希望し、身体を使う仕事や単純作業を好まず、経験やスキルを活かせること、人や社会の役に立つと思えることを重視する「低頻度・短時間スキル活用型就労」(35%)、(2)週1-4日、1-4時間/日未満の仕事を希望し、単純作業を好む「低頻度・短時間マニュアル型就労」(26%)、(3)週3-4日、4-7時間/日未満の身体を使う仕事を好む「中頻度・中時間体力型就労」(39%)。こうした高齢者の就労ニーズを踏まえ、就労の選択肢を準備していくことで、マッチングの確率が高まると考えられた。

2)企業が高齢者の雇用により感じる課題とその対応策の把握

令和5年4月に、高齢者を雇用している5つの企業の経営者や管理者に対してインタビュー調査を行った。企業が高齢者雇用に感じている課題は、加齢に伴う「体力の低下」と「認知機能の低下」であり、体調に配慮した勤務時間・日数の調整や、仕事の正確性をチェックする補助スタッフの配置等で対処していた。しかし、これらの対処は追加の労力を必要とし、企業にとっては負担になっていることが示された。

2.実装:デジタルマッチングの推進

1)和光・八王子フィールド

社会参加に積極的な高齢者をターゲットとし、自治体が主体となり、以下の取り組みを行った。

a)高齢者ユーザーの新規獲得

アプリ登録者を増やすために、住民へのアプリの周知、行政主催のアプリの使い方講習会等を随時行った。また、登録作業につまずいた際にコーディネーターに相談できる体制を構築した。その結果、2フィールドで7,330名(和光市160名、八王子市7,170名)がアプリ登録に至った(令和6(2024)年12月31日時点)。

b)ジョブボラの新規開拓

人材不足の介護施設や保育施設に対してコーディネーターがヒアリングを行い、困りごとからジョブボラづくりを行った。ジョブボラ候補の中には、最低賃金を満たさない掃除や調理補助等、労働基準法に触れるため、募集に至らないケースが多くあった(表1-1,1-2 )。以上のような経緯から、実際に募集したジョブボラとしては、デイサービスでの囲碁の相手など、ボランティア性の高い案件が大半を占めた。

| 内容 | 依頼主 | 時間 | 頻度 | 謝礼 |

|---|---|---|---|---|

| フロア・トイレの清掃・洗濯 | 認定こども園 | 2時間 | 2-3日/週 | あり |

| 庭の手入れ | 認定こども園 | 1時間 | 2-3日/週 | あり |

| 送迎車の掃除機かけ | デイサービス | 1時間 | 1日/週 | 5回で1,000円分のクオカード |

| 洗面台・居室の清掃 | ショートステイ | 1時間 | 1日/週 | 1回1,030円 |

| 調理補助 | グループホーム、ショートステイ | 3時間 | 週5回 | 昼食支給 |

| 内容 | 依頼主 | 時間 | 頻度 | 謝礼 |

|---|---|---|---|---|

| 見守り・話し相手 | 保育園 | 1-2時間 | 希望日 | なし |

| 囲碁・将棋・麻雀の相手 | デイサービス | 1-2時間 | 週1回 | なし |

| レクやお昼のお茶出し | ショートステイ | 2.5時間 | 週1回 | 昼食支給 |

| 誕生日カード等の制作 | デイサービス等 | 2時間 | 単発 | なし |

c)マッチング

募集案件はアプリ上に掲載し、アプリ登録者へ新着情報を発信した。加えて、登録者の特技や意向を把握しているコーディネーターから電話で声掛けする等、参加を促した。その結果、2フィールドで638名(和光市89名、八王子市549名)、延べ13,563件(和光市470件、八王子市13,093件)がマッチングに至った(令和6年12月31日時点)。

2)板橋フィールド

社会参加に消極的な高齢者へのインタビュー調査により、地域活動等への参加を通じて地域とつながりを持つことを望んでいるものの、「自分にできるか自信がない」「活動の目的がわかりにくい」等の不安を持っており、参加に躊躇していることがうかがわれた3)。そこで、社会福祉協議会を主体とし、この社会参加に一歩踏み出せない層の参加を促すための取り組みを行った。ジョブボラとして関与する活動がどのように地域に役立つのかといった意義と目的を丁寧に伝えることにより、活動への共感を促し、参加意欲を高めることを狙った。また、安心して活動に参加できるよう、ジョブボラ活動当日には、コーディネーターが応募者の迎え入れとフォローを丁寧に行った。

a)高齢者ユーザーの新規獲得

チラシ配布等の従来型の方法では情報が届きにくい層にも周知するために、インターネット(FacebookやInstagram等)の広告機能等を活用して周知した。

b)ジョブボラの新規開拓

地域団体を対象にワークショップを随時行った。ワークショップでは、自分たちが行っている仕事を細分化し、「他の人に任せられること」と「自分たちがやった方が良いこと」に分類した。さらに、「他の人に任せられること」の中で、単発・短時間で内容が明確になるようジョブボラ案件づくりを行った。

c)マッチング

活動の意義を強調した募集メッセージを作成し、アプリ上で募集した。その際に、単に人が不足しているから来てほしいではなく、募集する活動が「誰にどのように役立つか」を示し、参加することで「地域の役に立っている」と感じられるようにした。例えば、脳トレ体験会のアンケート集計のジョブボラ募集記事では、「体験会終了時には、参加者の方にアンケートをお願いしています。参加者の声を知ることで、さらに多くの方に満足いただける体験会にすることができると考えています。そこで、そのためのアンケートの集計を私たちと一緒に手伝ってくださる方を募集しています。」というメッセージを掲載した。

その結果、49名、延べ80件がマッチングに至った(令和6年12月31日時点)。活動後に参加者へアンケートを実施したところ、36名から回答を得られ、そのうち約4割がターゲットに設定した普段地域活動に参加していない者、すなわち社会参加に消極的な層であった。最も多く挙げられた参加動機は、「地域や他の人の役に立てそうだから」(51%)、「短時間の活動だから」(43%)、であった。活動に少しでも関与してくれることの意義を伝えるという要素や短時間が有効であったことがうかがえた。

d)マッチング後の支援

ジョブボラ活動当日にもコーディネーターが活動場所に同行し、地域団体と協働しながら、応募者の迎え入れや場に馴染めるフォローを行い、参加者が「役に立てた」「楽しかった」と感じられるようにした。例えば、作業をトップダウンで指示するのではなく、一緒に試行錯誤をして完遂させる、作業の進め方に関して参加者に意見を求める、参加者の状態やスキルに応じて作業量を調整する等の細やかな対応を行った。

課題と対策

前述の高齢者や企業を対象にした調査、および、ジョブボラを行った高齢者12名とコーディネーター7名を対象にしたインタビュー調査から、デジタルマッチングを推進していく上での課題を抽出し、対策を整理した。

1.アプリ上での応募には2つのバリアがあり、それらの軽減が必要

ジョブボラを行った高齢者へのインタビュー調査から、高齢者がアプリ上でジョブボラに応募するまでに、2つのバリアがあることが確認された。1つ目は、詐欺や個人情報の漏洩に対する不安、登録作業の億劫さといった「デジタルそのもののバリア」である。このバリアは、特にデジタルスキルが低い人に多く見られた。2つ目は、活動内容の不明確さや必要なスキルへの不安から、自分に務まるのかという「活動のバリア」である。このバリアは、デジタルスキルが高い人にも見られ、それがアプリ上での応募への躊躇につながっていた。一方、「コーディネーターの後押しがあるとこの2つのバリアが軽減され、一歩を踏み出せる、そして、次からはアプリ上で応募にも抵抗がなくなる」こともうかがわれ、コーディネーター配置の有用性が示唆された。

2.高齢者の多様なニーズに対応するには、新たな活動形態を可能にする法整備が必要

企業での有償ボランティア(=最低賃金未満の就労)は労働基準法に抵触することから、募集に至らなかった。そのため、多くが無償ボランティアとなり、バリエーションが乏しい状態となった。一方で、高齢者には「謝礼は少なくて良いから、気楽で責任なく、少しだけ働きたい」というニーズがあることが前述の高齢者調査等からうかがわれており、高齢者の多様なニーズに対応するには、仕事でもボランティアでもない、新たな活動形態を可能にするための法整備の必要性が示唆された。

3.高齢者の雇用を推進するような規範の醸成が必要

前述の企業に対するインタビュー調査から、高齢者雇用に対する企業側には、どうせ雇用するなら若い人がいい、高齢者の安全配慮のための人員配置が負担という考えがあることが明らかになった。今後、高齢者の雇用を促進するには、高齢者を雇用することを良しとする規範の醸成が必要である。

まとめ

テクノロジーの発展と時代のニーズの高まりに伴い、デジタルを活用した高齢者の社会参加活動のマッチングは、間違いなく今後一層推進されていくだろう。デジタルマッチングの進展によって恩恵を受ける層も確実に存在することは、和光・八王子フィールドでの実装で明らかになった。

一方、「高齢者の多様なニーズに対応した、仕事でもボランティアでもない新たな活動形態を可能にするための法整備」「高齢者雇用に対するポジティブな社会規範の醸成」等、高齢者の受け入れ側や社会の課題に取り組むことも必要不可欠であることがわかった。さらに、社会参加に消極的な層をターゲットにした板橋フィールドでの実装で証明したように、高齢者の地域活動に対する関心や参加意向にグラデーションがあることを踏まえた多様な高齢者層への丁寧なアプローチも重要になる。これらなしには、いくら素晴らしいデジタル技術を使ったとしても、誰一人取り残さない社会や高齢者が活躍できる社会の実現は難しく、むしろ"社会参加格差"を助長することにもつながりかねない。

デジタルの良さを活かしながら、社会の多様性にうまく対応できるシステムをつくることこそ、日本が社会参加先進国になるために必要と考えている。

謝辞

本プロジェクトは、Googleの慈善事業部門であるGoogle.orgおよび、公益財団法人長寿科学振興財団による「高齢社会課題解決研究および社会実装活動への助成」(研究代表者:村山洋史)を受けて実施した。本稿は、当該助成の成果報告書を抜粋し作成した。

文献

- (2025年3月24日閲覧)

- 野中久美子, 高瀬麻以, 他: 地域づくりの新たな担い手「プロボノワーカー」の活動状況とその促進要因の検討:勤労者プロボノワーカーへのインタビュー調査と質問紙調査より. 日本老年社会科学会第65回大会, 横浜, 2023.6.17-18.

- 齋藤尚子, 野中久美子, 杉山美香, 他: 社会的孤立状態にある高齢者が交流を増やせない要因: 本人へのインタビュー調査より. 第82回日本公衆衛生学会総会, 茨城, 2023.10.31-11.2.

筆者

- 村山 洋史(むらやま ひろし)

- 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究副部長(テーマリーダー)

- 略歴

- 2009年:東京大学大学院医学系研究科健康科学看護学専攻博士課程修了、東京大学高齢社会総合研究機構特任助教、2010年:東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム研究員(~2015年)、2012年:ミシガン大学公衆衛生大学院客員研究員(上原記念生命科学財団ポスドクフェロー)(~2014年)、2015年:東京大学高齢社会総合研究機構特任講師、2020年:東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チーム専門副部長、2021年:同研究副部長(テーマリーダー)、2023年より現職(チーム名変更)

- 専門分野

- 公衆衛生学、老年学

- 過去の掲載記事

- 中村由佳、野藤 悠、野中久美子、高瀬麻以、齋藤尚子、須田拓実

- 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。