"学び合い"プログラムを用いたデジタルスキルラーニング・ エコシステムの開発と実装~多世代型互助によるスマート・インクルージョンの実現~

公開日:2025年4月11日 10時30分

更新日:2025年4月11日 10時30分

瀧 靖之(たき やすゆき)

東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターセンター長

東北大学加齢医学研究所教授

大場健太郎、髙橋芳雄、宇野あかり、曽我啓史

東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター

プロジェクトの概要

政府は、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会の実現に向けた取り組みを進めているが、高齢者にとってはテクノロジーそのものに加えデジタル化への不安など様々な障壁が存在することで、依然としてデジタルデバイド問題が存在している1)。自治体や企業はスマートフォン教室やIT講座を開催しているが、その効果や定着には限界が指摘されている。この限界を克服するため、本プロジェクトでは、高齢者の実際のニーズに基づき、社会とのつながりを感じながら楽しく学べるデジタルスキルラーニング・エコシステムの開発と実装を目指した。

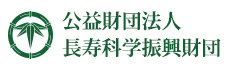

プロジェクトは6つのフェーズで構成され(図1)、フェーズ1では高齢者1万人を対象としてスマートフォンの利用と健康に関する調査を実施した。フェーズ2~4では大学生をスタッフとして配置し、多世代による"学び合い"を通して基本的なスマートフォンのスキルを習得できるプログラムを開発した。フェーズ5では、スキルを認定された高齢者(スマート・ティーチャー:スマティ)が教える側として活動できるかを検証し、フェーズ6では、スマティの活動を支援するマネタイズシステムの構築を試みた。

このプロジェクトは、NTTコミュニケーションズ株式会社、仙台市、東北大学の産官学が一体となり取り組み、仙台市民の協力のもと「SENdai Smart INclusion (SENSIN)プロジェクト」として実施された。

成果

1.スマートフォンの利用と健康に関する調査(フェーズ1)

「スマートフォン操作に困った時に助けを求める相手」をアンケートで収集した結果、「誰にも助けを求めない(自分で解決する)」が39.5%と最多であり、次いで「携帯ショップ窓口」(12.4%)、「別居の家族」(10.9%)、「同居の配偶者」(10.7%)などが続き、「友人・知人」への相談は1割未満であった。このことから「高齢者が高齢者に教える」ケースは非常に少なく、これまであまり見られなかった高齢者同士の教え合いが、デジタルデバイド解消の新たな可能性を含む有望な手法であることが示唆された。また、スマートフォンの利用時間と幸福度について調査を行った結果、有意な正の相関が認められた(p<0.001)。インターネットを友人や家族とのコミュニケーションに利用する高齢者は幸福感が高い2)ことから、本調査の対象者も社会的つながりのツールとしてスマートフォンを利用しており、それが幸福度との関連として表れた可能性が示された。

2."学び合い"プログラムの開発(フェーズ2~4)

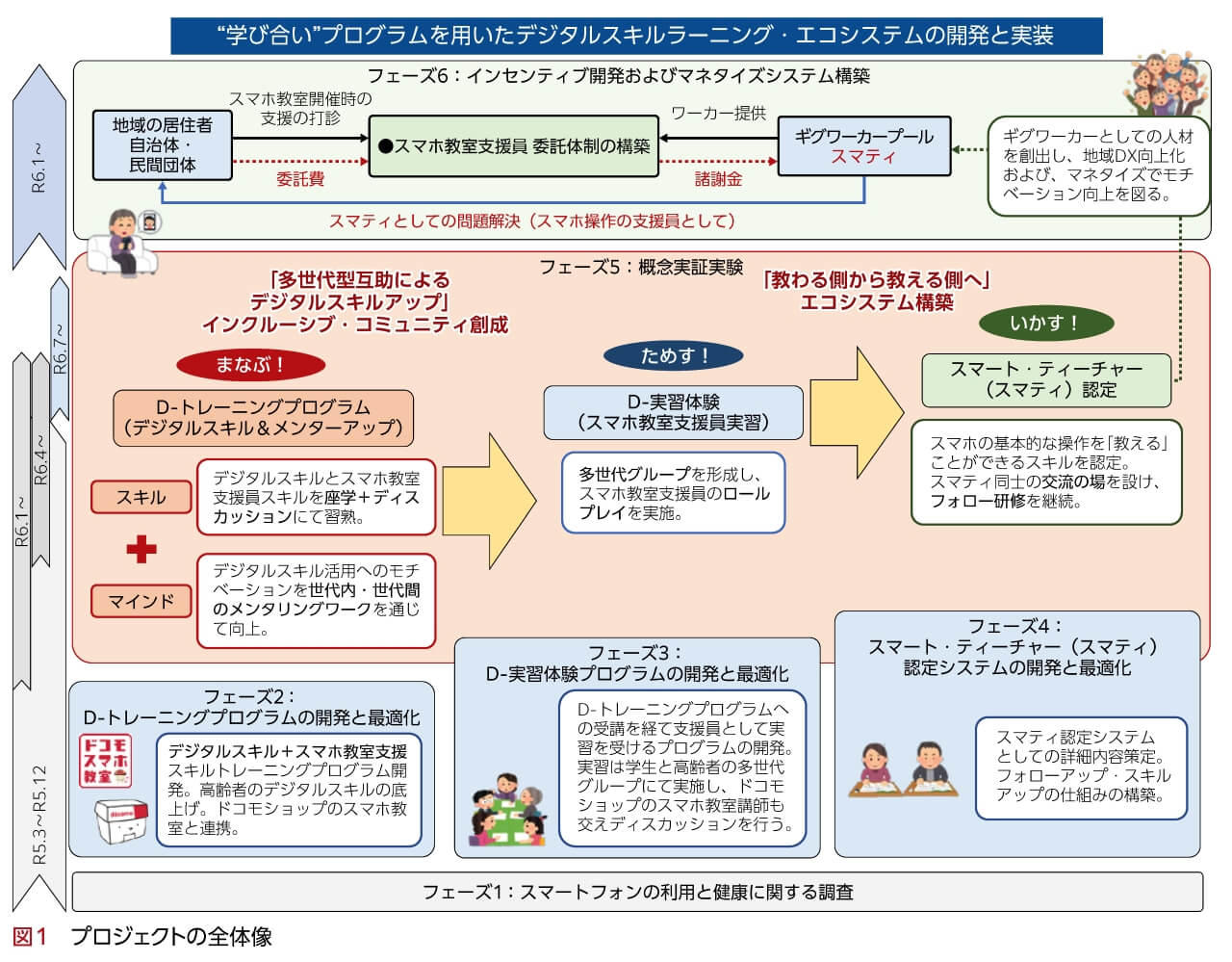

本プロジェクトでは、65歳以上の高齢者が、スマートフォンの基礎的スキルと教えるスキルを、世代間学習3)を通じて習得するプログラムを開発した(図2)。大学生スタッフが高齢者と一対一でオリジナルテキストを用いて基本スキル(電話、カメラ、メール、インターネット、マップ、キャッシュレスの6種から受講者が1つ選択)を確認し、高齢者が教える側・学生が教わる側になるロールプレイングを通して、「教わる側から教える側へ」の転換を促した。そして各スキルの筆記および実技試験合格者をスマート・ティーチャー(スマティ)として認定した(プログラムはスキルを変え複数回受講可能)。以下にスマティの認定者数を含む本プロジェクトの5つのKPIおよびその達成状況を記す。

KPIとその達成状況

KPIとその達成状況を表にまとめる。

| KPI | 進捗数 | 進捗率 |

|---|---|---|

| 1.本プログラムに登録する高齢者の目標人数は6,000人 | 6,477人 | 108% |

| 2.トレーニングを受けて、スマート・ティーチャー(スマティ)の認定を受ける高齢者は120人 | 272人 | 227% |

| 3.スマティからトレーニングを受ける高齢者は1,200人以 | 1,512人 | 124% |

| 4.高齢者にデジタルスキルのトレーニングを実施する自信がついたと報告するスマティが100%(120人) | 292人 | 235% |

| 5.スマティからトレーニングを受けて、一人でデジタルツールを使用する自信がついたと報告する対象高齢者が全体の80%(960人) | 1,253人 | 126% |

1.本プログラムに登録する高齢者の目標人数は6,000人

NTTコミュニケーションズおよびNTTドコモと連携し、仙台市内のドコモショップで開催する無料スマホ教室に参加して基本的なスマホ操作を身につけた方を本プログラムの登録者とした。参加者には"学び合い"プログラムのお知らせおよび作成したオリジナルテキストの配布を行った。目標数6,000人に対し、6,477人の登録を達成した。

2.トレーニングを受けて、スマート・ティーチャー(スマティ)の認定を受ける高齢者は120人

東北大学生27人に支援員として参加してもらい、仙台市内の市民センターを会場とした"学び合い"プログラムを延べ33回開催した。プログラムを通して、目標数120人に対し延べ272人がスマティの認定を受けた。

3.スマティからトレーニングを受ける高齢者は1,200人以上

本プロジェクトでは、認定スキルを家族や友人に教える活動を「スマティ体験」と名付け、専用アプリで教えた内容や人数を報告してもらう仕組みを構築した。報告人数をアプリで可視化し、人数に応じてノベルティを贈呈することでモチベーションを維持する工夫も行った。目標1,200人に対し、延べ1,512人の報告が得られた。

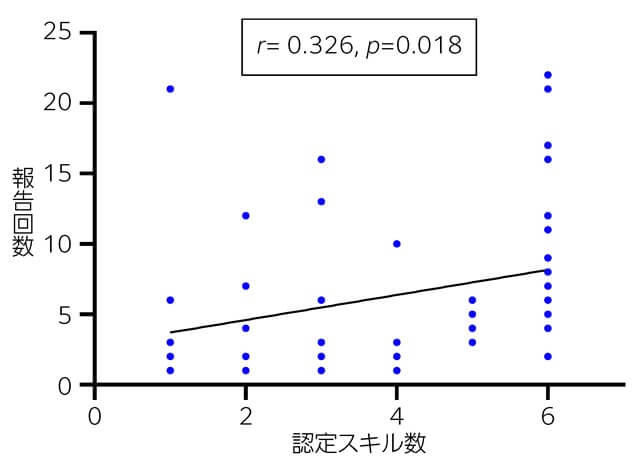

さらに認定スキル数(最大で6つ)とスマティ体験数に有意な正の相関が認められた(図3)ことから、高齢者にスマートフォンの操作技術を継続的に研鑽する機会を提供することが、知識の伝播に寄与する可能性が示された。

4.高齢者にデジタルスキルのトレーニングを実施する自信がついたと報告するスマティが100%

スマティ体験の報告に際し、相手に教える自信についても報告を求めた。その結果、目標120人に対し、延べ292人が教えることに自信がついたと報告した。

5.スマティからトレーニングを受けて、一人でデジタルツールを使用する自信がついたと報告する対象高齢者が全体の80%

スマティ体験の報告に際し、トレーニングを受けた際の相手方の様子についても報告を求めた。その結果、目標数960人に対し延べ1,253人がトレーニング後にデジタルツールを使用することへの自信が見られたとの報告が得られた。

社会実装に向けた取り組み(フェーズ5・6)

本プロジェクトで認定を受けたスマティが、プロジェクト外の団体が実施するスマホ教室で支援員として活躍できるかどうかの実証試験を実施した。その結果、仙台市内の地域包括支援センターから委託を受けたスマホ教室実施団体がスマティを雇用し、謝金を支払うマネタイズシステムの実現可能性が確認された。また、「高齢者が高齢者に教える」形式は若い世代から教わるよりも質問しやすく、教室が和やかな雰囲気で進行したとの評価が得られた。プロジェクト期間内ではマネタイズシステムの実証試験にとどまったが、持続可能な支援員育成・派遣組織を構築することができれば、高齢者に対するスマホ教室というニーズに応えることで、社会実装を実現できる可能性があるといえる。

今後の展望

本プロジェクトは、「高齢者が高齢者に教える」形式がデジタルデバイド解消に有効である可能性を示した。この公共性の高い活動を今後も継続・発展させるために、非営利の協議会を設立し、公的資金や助成金の活用で高齢者支援員の数や活躍機会の拡大を図ることを検討している。また、仙台市のような都市部だけではなく、デジタルデバイドがより大きい過疎地域4)への展開も視野に入れている。本プロジェクトで開発したプログラムは大学生の支援も取り入れた都市モデルといえるため、今後は小規模自治体の実態に応じた高齢者支援員の育成と派遣のモデルを、各地域の既存の団体との連携等を通して構築する計画である。

結語

本プロジェクトでは、産官学が緊密に連携し、高齢者を対象としたデジタルスキルラーニング・エコシステムの開発と実装を推進し、デジタルデバイドの解消を目指した。その結果、当初設定したKPIをすべて達成し、期待を上回る成果を得ることができた。また、プロジェクト終了後も持続可能な取り組みを実現するため、産官学が連携する基盤を構築することに成功した。今後は、この基盤を活用し、さらなるデジタルデバイド解消に向けた取り組みを継続する所存である。

謝辞

本プロジェクトに対する助成を賜りましたGoogle.org、ならびに伴走支援をいただきました長寿科学振興財団と評価委員の先生方に心より感謝申し上げます。また、産官学の連携プロジェクトとして共に"学び合い"プログラムの開発および実施にご尽力いただいたNTTコミュニケーションズ株式会社と仙台市、ならびにご参加いただいたスマティと東北大学生の皆様に深く御礼申し上げます。さらに、本プロジェクトの構想および立ち上げに尽力いただいた牧野多恵子氏、事務局を担当いただいた齋藤梨沙子氏にも感謝の意を表します。

文献

- Kim HN, Freddolino PP, Greenhow C: Older adults' technology anxiety as a barrier to digital inclusion: a scoping review. Educational Gerontology 2023; 49(12): 1021-1038.

- 大田康博, 斉藤雅茂, 中込敦士, 近藤克則: 高齢者のインターネット利用と健康・幸福感の関連. 老年社会科学 2022: 44 (1): 9-18.

- Lee OE, Kim DH: Bridging the Digital Divide for Older Adults via Intergenerational Mentor-Up. Research on Social Work Practice 2019; 29(7): 786-795.

- 鬼塚健一郎, 星野敏, 橋本禅, 九鬼康彰: 中山間地域におけるデジタル・ディバイドの実態と改善可能性. 農村計画学会誌 2012; 31(Special_Issue): 261-266.

筆者

- 瀧 靖之(たき やすゆき)

- 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターセンター長

東北大学加齢医学研究所教授 - 略歴

- 1993年:東北大学理学部卒業、1999年:東北大学医学部卒業、2003年:東北大学大学院医学系研究科博士課程修了、医学博士取得、東北大学病院医員、2004年:東北大学加齢医学研究所助手、2007年:東北大学病院助教、2008年:東北大学加齢医学研究所准教授、2012年:東北大学東北メディカル・メガバンク機構教授、2013年より東北大学加齢医学研究所教授、2017年:東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター副センター長、2023年より同センター長

- 専門分野

- 大規模脳MRIデータベースを用いた脳の発達、加齢に関する研究

- 大場健太郎、髙橋芳雄、宇野あかり、曽我啓史

- 東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。