体力とは

公開日:2016年7月25日 16時00分

更新日:2025年2月12日 14時48分

体力とは(定義)

体力の定義でよく用いられているものは、「体力とは、ストレスに耐えて、生を維持していくからだの防衛能力と、積極的に仕事をしていくからだの行動力をいう」1)という定義です。

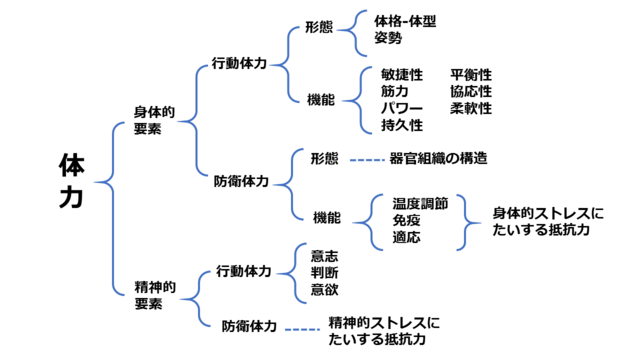

体力は、「運動をするための体力(行動体力)」と「健康に生活するための体力(防衛体力)」とに分けることができます2)。

運動をするための体力

運動をするための体力とは、行動体力ともいい、身体を動かすために必要な基本的な身体的能力のことを指します。筋力、運動に合わせて身体の動きを調整するための調整力、行動を起こすための瞬発力、行動を持続するための持久力があり、体力テストで測ることができます2)3)。

健康に生活するための体力

健康に生活するための体力とは、防衛体力ともいい、感染症などの病気に対する抵抗力のことを指します。生活習慣病に関わる血圧、総コレステロール値、肥満傾向などの値で表すことができます2)3)。

体力は、人が生活していくための基本的な要素であり、身体を動かすこと・健康を保つことへの意欲、気力、精神的ストレスへの抵抗力など、精神的な面の充実を図ることも重要です。体力には身体面・精神面の両方が含まれます2)。猪飼の「体力の構成」では、身体的要素と精神的要素に分類し、それぞれ行動体力、防衛体力に分けて分類されています(図1)。

加齢と体力の変化5)

平成27年の文部科学省の体力・運動能力の加齢にともなう変化の傾向によると体力水準は男女ともに6歳から加齢にともなって向上し、男性は17歳頃、女子では14歳頃にピークに達した後、20歳以降では加齢にともなって緩やかに低下する傾向があるとしています(グラフ1、グラフ2)。

加齢と筋力(握力)の変化

筋力(握力)では、男子は35~39歳、女子では40~44歳がピークとなり、それ以降は緩やかに低下していきます(グラフ3)。

加齢と柔軟性の変化

柔軟性を示す長座体前屈では、男子では17歳頃、女子では18歳ごろをピークに低下していきます(グラフ4)。

加齢と敏捷性の変化

敏捷性を示す反復横とびでは、男子では18歳をピークに女子では14~18歳頃まで高い水準を保った後に低下していきます(グラフ5)。

加齢と持久力の変化

持久力を示す20mシャトルランでは、男子は14歳、女子は13歳ごろをピークに18歳頃を機に大きく低下し、特に男子で低下の幅が大きくみられます(グラフ6)。

体力の指標6)

体力のうち、できる限り長い間、一定の強度の運動や身体活動を継続できる能力である全身持久力は、1分間にどれだけ酸素を取り込むことができるかという最大酸素摂取量が指標となります。

最大酸素摂取量は(㎖/kg/分)の単位で表すことができ、安静時の酸素摂取量の3.5㎖/kg/分で割った値の単位がメッツです。メッツは身体活動・運動の強度の指数となり、体力のうち、全身持久力の指標として、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」で用いられています。

「健康づくりのための身体活動基準2013」で示されている性・年代別の全身持久力の基準は、18~39歳では男性11.0メッツ(39㎖/kg/分)、女性9.5メッツ(33㎖/kg/分)、40~59歳では男性10.0メッツ(35㎖/kg/分)、女性8.5メッツ(30㎖/kg/分)、60~69歳では男性9.0メッツ(32㎖/kg/分)、女性7.5メッツ(26㎖/kg/分)です(表)。

| 年齢 | 18歳~39歳 | 40歳~59歳 | 60歳~69歳 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 11.0メッツ(39㎖/kg/分) | 10.0メッツ (35㎖/kg/分) |

9.0メッツ (32㎖/kg/分) |

| 女性 | 9.5メッツ (33㎖/kg/分) |

8.5メッツ (30㎖/kg/分) |

7.5メッツ (26㎖/kg/分) |

注:表中のカッコ内は最大酸素摂取量を示す。

体力測定7)

文部科学省では国民の体力・運動能力の現状を明らかにするために、平成11年度より体力・運動能力調査として「新体力テスト」を導入しています。新体力テストは年齢別に6~11歳対象、12~19歳対象、20~64歳対象、65~79歳対象に分かれています。

20~64歳対象のテストでは、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、急歩または20mシャトルラン(往復持久走)、立ち幅とびで構成されています(リンク1参照)。

リンク1 文部科学省 新体力テスト実施要項(20~64歳対象)(PDF:1590KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

65~79歳対象のテストでは、ADL(日常生活活動テスト)の質問項目に回答してから判定基準によって、握力、上体起こし、長座体前屈、閉眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行の項目の実施を行うかどうか検討することになっています(リンク2参照)。

リンク2 文部科学省 新体力テスト実施要項(65~79歳対象)(PDF:1500KB)(外部サイト)(新しいウインドウが開きます)

体力を向上する方法8)

活動的な生活を送るためには体力が欠かせない要素であり、体力を増加させるためには運動を1年以上継続して実施していることをいいますが、日頃から生活の中で、「散歩をする」、「歩く時は速歩きをする」、「階段を使う」など、積極的に身体を動かすことを意識することが大切です。最初の運動としては有酸素運動であるウォーキングが適しています。ストレッチングや筋力トレーニング、体操、レクリエーション、水中ウォーキングや水泳、仲間と楽しむ卓球やバドミントンなどの軽いスポーツもおすすめです。

参考文献

- 猪飼道夫等編 体力と身体適正 体育科学辞典 第一法規出版 1970. p100

- 行動体力 厚生労働省 e-ヘルスネット

- 猪飼道夫 日本人の体力 日本経済新聞社 V持久力とパワー 図5-1 体力の構成 107P