高齢者の視点からみる「使いやすさ」:みんラボの実践例から

公開日:2024年1月30日 09時00分

更新日:2024年8月13日 15時51分

原田 悦子(はらだ えつこ)

筑波大学人間系教授

エイジテックと人間中心設計

エイジテックとは「高齢者およびそのケアをする人々にある必要性や要望(around the needs and wants of older adults and those who care for them)に応えるデジタル技術」の総称という1)。その定義から、エイジテックと呼ばれるシステム、サービス等のモノ(人工物、artifacts)の実現において、2種類の難しさが生じることが予想される。1つは誰もが、とりわけ高齢者が「自在にそのモノが使える」ようにデザインされているかという問題、もう1つはそのモノが真に高齢者あるいはその周りの人々にとって「必要とし、要望されていること」のために構築されているか、という問題である。

この問題はいずれも簡単なものではなく、また一般解があるものでもない。しかし個々のシステム、サービスを対象として、置かれた状況とそのユーザー、そこでの目的について考察をし、そのデザイン実践のループを人間中心設計2)に基づいて丁寧に重ねていけば、ユーザー、社会に受容されるモノが実現可能である。

ここでは、つくば型リビングラボとして、ボランティア会員登録をした200名余りの高齢者会員と共に、モノの使いやすさの研究・検証を進めてきた筑波大学・みんなの使いやすさラボ(略称:みんラボ)の試みの中から、エイジテックの実現・実装に関わる考え方と事例を紹介したい。

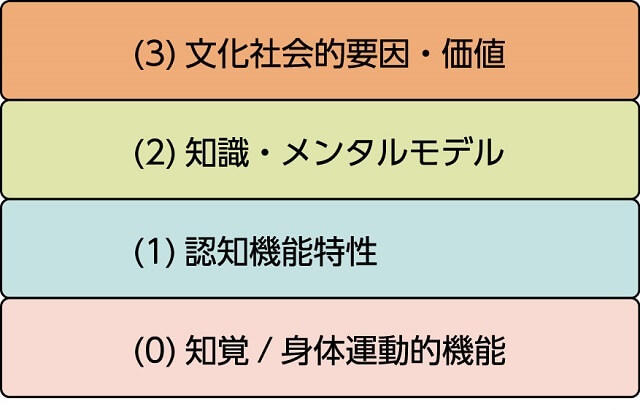

「モノの使いやすさを考える基本枠組」としての4層モデル

みんラボでは、「ユーザーにとって使いやすく、社会に受容されるため」のデザイン要件をとらえる際に、図1のような4層モデル3)を基本的な枠組として考えている。

一般に、高齢ユーザーが特にデジタル技術を基盤とするモノを使う際に多くのトラブルや問題を生じることが知られている。これに対し、しばしば「機械に弱いから」と個人特性に帰属したり、「高齢者は使った経験がないから」「○○を知らないといけないから」など、単一の要因に原因が帰属されることが少なくない。しかし、人とモノとの相互作用は決してそのように単純なものではない。

(出典:原田悦子, 心理学評論 2009 3)より作成)

例えば、デジタル技術では入れ子型の課題構造をとることが多く、そのため「この前にどのモードを選択したか」という情報が操作の正誤を決定することが少なくない。その結果、ユーザーは常に「自分の頭の中で今の状況になるまでの経過を把握しておく」ことが求められる。これが「記憶負荷が高い」と呼ばれる所以である。「その時点で頭の中で保持すべき情報保持量」としての記憶容量が低下しやすい高齢者にとって「使うこと」を難しくする原因の1つであり、第1層(認知機能)での障害因の1つと考えられる。

第0層(知覚/身体運動機能)は第1層に対する周辺処理(前処理/後処理)であるが、こうした機能の低下により「見る/聴く/動かすことに、より多くの心的なエネルギーを必要とするようになる」ことから人-モノの相互作用全体に大きな影響を与えている。例として、タブレット端末等のタッチパネルの反応特性を挙げておきたい。高齢者の皮膚は若年成人(特に男性)と比較して乾燥しやすく、その結果タッチ画面の反応が悪くなる。「自分では入力したはずなのに、できていない」ため「今の状態、自分が何をしているのかわからなくなる」といった現象が多々発生する(逆にしっかり入力しようとして長押し状態となり、意図せぬ状態となることも多い)。そうした状況では、対象システムの動作から使い方を学習することが難しくなることは容易に想像可能であろう。この層の問題が「それ以後の認知的処理を大きく阻害しうる」認識は不可欠である。

第2層では、ある世代以上(2023年時点ではおよそ80歳以上か)のユーザーには「情報」の概念理解が不足しているため、「情報のみの編集・保存・利用」という操作自体、理解が難しい場合がある。また一般に人が持つ「自分がよく知る内容であれば、新しい情報を理解したり利用したりすることが容易にできる」という特性が、高齢者において若年者よりも強く現れることを指摘しておきたい。後者は言い換えれば、若年者は「自分がその時点で知らない、新しい概念や使い方」であっても「何をやっているのかの理解をとりあえず保留にしながら」情報の形式的特性で学習できる可能性が高いことを示す。多くのデジタル技術基盤システムが「まずは若年者が使えるようになって」その意味やそこでできることが明らかになってから、より幅広い年齢層に利用が広がるという現象が発生する理由でもある。

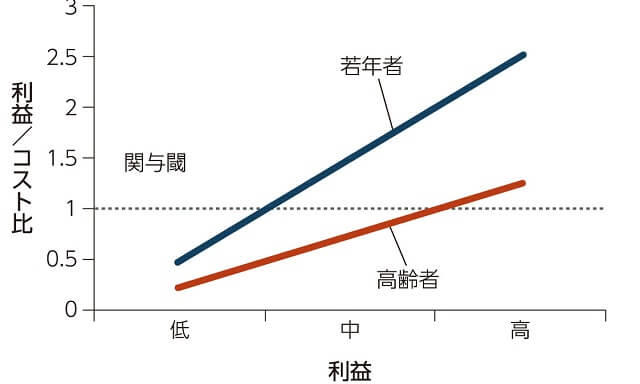

第3層は一言でいえば、価値判断の層である。自分自身が今できること、難しいことに関するメタ認知と、それに伴う課題の失敗成功に対する予測、そこで得られる価値への判断を踏まえて、「そのモノを利用するか否か」を自らの意図として判断する機能と考えてもよい。健康な高齢者は、自らを社会の中で「有能に機能しうる存在」とする努力の中で、若年成人とは価値判断が大きく異なる場合がある。例えば、クレジットカードは「使わない」とする高齢者がその理由として「便利さはわかっている、だけど、なくしたときに大変なことになる」から嫌だと述べたりする。こうした判断は選択的自己関与とよばれる過程と関連すると考えられる4)(図2)。

(出典:Hess TM.: Selective Engagement of Cognitive Resources: Motivational Influences on Older Adults' Cognitive Functioning. Perspective of Psychological Science. 2014; 9(4): 388-407. 4)より筆者作成、一部改変)

図2では「人は、自分が払うべきコストcostとそこで得られる利益benefitの比が一定以上の時にそれを選択する」ことが仮定されている。若年成人は新しいモノを学習するためのコスト(負荷)が高くないため、得られる利益が不明でも、そのモノに手を出すことを厭わない。しかし高齢者は(0~2層の諸要因により)新しいモノの学習はコストが高く認識されるため、そのモノの利益が相当に高くなくては「関与しよう」との判断に届かない。例えば、携帯電話では写メを用いて「孫の写真を手元に保持し、やり取りできる」という高齢者にとって高い価値・利益の存在が知られて初めて、高齢者にも広く受け入れられたものと考えられている。

高齢者にとっての価値=利益benefitをどうやって明らかにするか

前述の、高齢者における携帯電話普及はコミュニケーションツールとしての写真機能が鍵であったという事実は、事後にわかった「結果」であった。一方、エイジテック開発ではそうした価値がどこにあるのかを予め見定める必要があるが、それは一筋縄ではいかない。価値こそ「生きてきた時間や経験により大きく変化する」人の高次認知機能であり、加齢やコホートによる影響を大きく受けること、またどのような人であれ「まだそこにないモノ、経験のない体験」の価値を言語的に意識化して報告することは極めて困難であることを十分に認識すべきであろう。

こうした中、みんラボでは、「できる限り目標とする利用環境に似せた環境の中で、類似のモノを利用しながら、どういう目的を持ち、何に価値を持つのか、自由な発話・行動の中から情報を得る」方法でそうした価値層に「少しでも近づく」ための研究を行っている。

一例としてウェアラブル健康情報機器に関する調査5)を挙げる。この調査の目的は、腕時計型のウェアラブルな情報機器を利用して健康情報を取得するという方法が、高齢者にとって問題なく実施可能かどうか、およびその際にユーザーとなる高齢者にとってどのような利用が意味のあるものと感じられるか、という2点であった。実際になされたのは3週間の継続型ユーザビリティテストである。一度ラボに来室して、初めて利用する場面でのユーザビリティテストを行うこと、その後ミニマムな使い方、トラブル対処法を教示・確認した上で、自宅で3週間、普段の生活の中で利用する(利用は強制ではなく、利用しない自由もあるとする)とその様子を簡単な日記で記録を残すことを依頼し、ウェアラブル端末とタブレット端末、Wi-Fi接続機器を持ち帰った。その後、週に1回ずつ、初回を含め計4回の実験室でのテストやインタビューを行っている。皮膚に密着する常時装着自体が可能なのかといった身体物理的な側面での実装可能性も含めて、70歳以上男女8名の参加を得て行われた調査の結果として、1.全体として、ウェアラブル機器自体の3週間の利用には大きな困難はなかった、2.その間に個人差はあるものの、健康情報に対する興味を持ち、特に睡眠および日々の運動量が情報的価値を持つことが示された。その一方、3.こうした実験を可能にするための「基本となる方法論」として、高齢者が自立的に利用できる環境をあらかじめ専門家がしっかりと検討し、問題が発生しないように念入りに準備されたことを報告し、そうした「周辺的に見える」利用上の課題解決の重要性が指摘されている。その中には、各機器の充電、物理的・電磁的接続や各種問題発生時の接続再開などが大きな問題とされ、現状その部分を「人的資源による支援」で十分に対応することによって初めて「利用の価値をもたらす」ことが示された。第0~2層までの問題を可能な限り解決した環境整備をした上で、「デザイン上の大きな障害は少ない」ならば、「自分で自由に使える」状況を体験する中でどのような価値観が生じるか示された事例といえよう。

こうした厳密な調査研究とは異なるが、みんラボで行われているミニワークショップ・みんラボカフェにおいても、高齢者の視点からみたモノの見え方、問題から、価値にふれる契機が得られている6)。これはみんラボ会員を対象に、作り手側がモノを紹介し、お題について議論をするイベントであり、広く科学技術、さまざまなモノについて、生活者の視点からの議論を行おうとする試みである。みんラボカフェでの議論から高齢者にとっての価値に関する視点を拓かれた経験は少なくない。例えば服薬支援を目的としたロボット薬箱を取り上げた際、「ロボットというからもっとすごいものかと思った」というコメントとともに、「今の自分には要らない、でも自分がちょっと弱ってきたらいいなと思う時がくるかもしれない」という発言があり、個々の高齢者であっても特定のモノがもたらす価値は、その時点の状況により変動すること、その変化は急速に生じることが議論された。逆に、スマホアプリで嚥下機能が測れるシステム7)の紹介に対し、「これは施設とかでプロの人が使えるっていうことね?私はこっそり自分で測れるのだったら使いたい」という意見が聞かれたこともある。こうした発言は単に質問すれば出てくるものではなく、実物・モデルを手に取り、作り手の考え方が丁寧に示され、さまざまな意見交換をする中で現れてくる「生活者視点からの見え」である。個々に問いの場を創っていくほかない状況ではあるが、「必要であればそこから大きなヒントは得られる」可能性が示されているといえよう。

まとめに代えて

みんラボの基本的理念は「デザインのユニバーサリティ」であり、高齢者にとって使いやすいモノづくりは社会全体の使いやすさを上げていくことができるという考え方にある。新技術の社会受容可能性を見極めることの難しさにも、多様なモノに共通の要素がある可能性があり、そのためにエイジテックという切り口において丁寧にユーザーに向き合うことにより、さまざまな人にとって「真に役に立つ」技術開発、知見の蓄積が得られるのではないかと感じている。「人を中心とした」モノづくりへの一歩として、社会の高齢化を「機会として」とらえていきたいと思う処である。

文献

- Etkin K., The AgeTech Revolution: A Book about the Intersection of Aging and Technology. New Degree Press, 2022.

- (2023年12月18日閲覧)

- (2023年12月18日閲覧)

- Hess TM.: Selective Engagement of Cognitive Resources: Motivational Influences on Older Adults' Cognitive Functioning. Perspective of Psychological Science. 2014; 9(4): 388-407.

- (2023年12月18日閲覧)

筆者

- 原田 悦子(はらだ えつこ)

- 筑波大学人間系教授

- 略歴

- 1981年:筑波大学大学院博士課程心理学研究科心理学専攻入学、1986年:同単位取得退学、1990年:教育学博士取得(筑波大学)。1986年:日本アイビーエム(株)東京基礎研究所研究員、1989年:法政大学社会学部専任講師、助教授、教授を経て、2010年より現職

- 専門分野

- 認知心理学、認知科学

転載元

WEB版機関誌「Aging&Health」アンケート

WEB版機関誌「Aging&Health」のよりよい誌面作りのため、ご意見・ご感想・ご要望をお聞かせください。

お手数ではございますが、是非ともご協力いただきますようお願いいたします。