酒は百薬の長は嘘か?本当か?

公開日:2016年7月25日 08時00分

更新日:2025年1月 8日 11時34分

「酒は百薬の長」の意味・由来

「酒は百薬の長」は故事ことわざ辞典によると、「適量の酒はどんな良薬よりも効果がある」とお酒を賛美した意味です1)。

お酒は飲み方次第で毒にも薬にもなります。また、お酒は体質的に一切飲めない方もいるので、無理やり飲ませることは危険です。

お酒を飲むと血液中に入ったアルコールは脳に到達します。ビール中瓶1本や日本酒1合では爽やかな気分や陽気になるなど、普段人前で話が上手にできない人や緊張している人には、緊張をほぐしてくれることもあります。

「酒は百薬の長」と言っても「適量ならば」という条件があります。

実際にお酒を適量飲むこと、アルコールがLDL(悪玉)コレステロールの増加を抑え、HDL(善玉)コレステロールが増加することや、血液が血管の中で詰まりにくくなるため、心筋梗塞や狭心症など虚血性心臓病を予防する効果が確かめられているます2)。

しかし、お酒を毎日大量に摂取すれば中性脂肪が増加し、HDLコレステロールの低下、LDLコレステロールの増加につながります。さらに血圧上昇や高血糖状態をも引き起こします。

| お酒の種類 | アルコール度数 | 単位 | 量 |

|---|---|---|---|

| ビール | 5度 | 中びん1本 | 500ml |

| 日本酒 | 15度 | 1合 | 180ml |

| 焼酎 | 25度 | 0.6合 | 約110ml |

| ウイスキー | 43度 | ダブル1杯 | 60ml |

| ワイン | 14度 | 1/4本 | 約180ml |

| 缶チューハイ | 5度 | 1.5缶 | 約520ml |

飲酒と健康の関連研究

飲酒とJカーブ

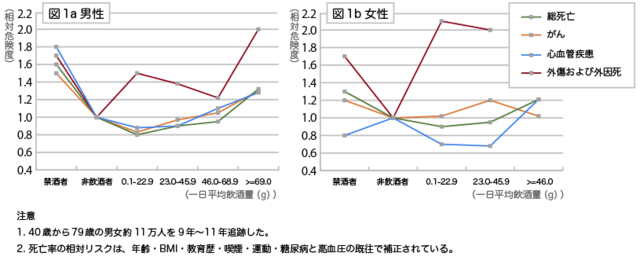

飲酒量と健康リスクの疫学調査には様々な結果があります。高血圧や脳出血は飲酒の消費量が増えれば、リスクも高くなります。しかし、虚血性心疾患や脳梗塞・2型糖尿病では非飲酒者と少量飲酒者のリスクを比較すると、少量飲酒者の方が、リスクが低いことがあります。しかし大量に摂取すればリスクは高まります。このようにJカーブパターンをとることもあります(図1)。

飲酒量と死亡率

飲酒量と死亡率の調査では、男女とも1日平均アルコール消費量の平均23g未満(日本酒1合未満)が、最もリスクが低くなっています(図2)4)。

長寿者の飲酒の実態5)

高齢者は適度な飲酒を守ることで、生活習慣病などの病気のリスクを防ぎ、寝たきりの生活なども防ぐことができます。

現在約15%の高齢者が飲酒に関連した健康問題があり、アルコール依存症は約3%です。高齢者の大量の飲酒は脳血管疾患、転倒による骨折、認知症など様々な疾患のリスクを高め、寝たきり生活の原因になるものばかりです。

最近では高齢化に伴い、高齢者のアルコール依存症も増えています。原因は退職後の生きがいの喪失や配偶者や友人などの別れからによる寂しさからです。

さらに高齢者になると、アルコールの代謝機能も低下するため、アルコールが分解しきれず肝臓などの臓器への障害も引き起こします。そのため高齢者の適量は1日純アルコール20g以下にします。

また飲酒によって食事量の増減も個人差があります。お酒は食事と違い栄養素がほとんど含まれていないため、飲酒量が増え、食事が減ってしまうと低栄養状態も引き起こします。さらにアルコールを分解するのに水が必要です。高齢者は体内の水分量が少ないため、アルコールを分解する際に、脱水状態になりやすいです。

参考文献

- 飲酒とJカーブ e-ヘルスネット厚生労働省